城固县博物馆数字化转型的思考

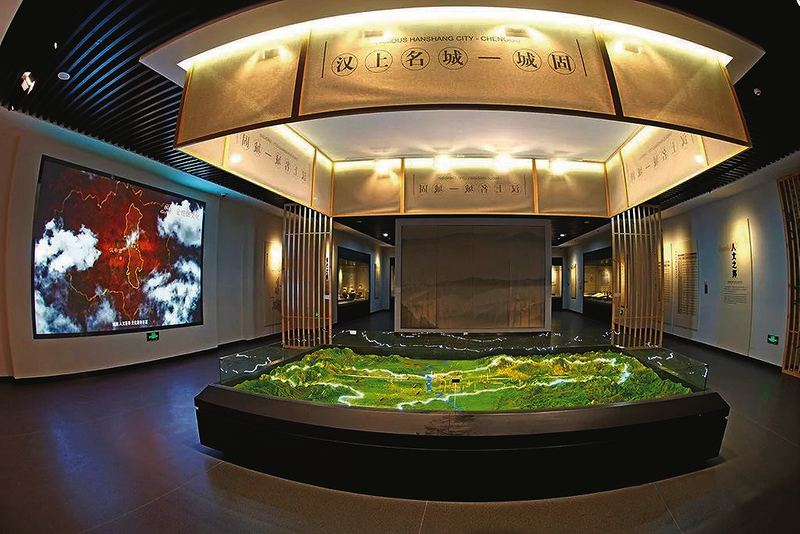

“汉上名城——城固”展

“汉上名城——城固”展 城固县博物馆数字化发展现状

(一)数据管理创新方面

城固县博物馆引入RFID智能博物馆系统,实现藏品管理的智能化与信息化,提高管理效率、流通速度以及检索速度,还实现了对藏品的跟踪监测;智慧管理服务系统设有数据中心,有较为完善的数据采集、更新、存贮、交换、共享、保护等能力,各类数据采集比较齐全、规范。传统的手动记录和管理方式逐渐被数字化信息系统取代,藏品数据、观众信息、展览资料等大量信息被整合进数字化平台,为数据分析和决策提供了便利。

(二)展陈创新方面

城固县博物馆设有智能导览系统、智能语音讲解,推出了线上馆藏精品文物、砚墨流彩等专题,网站还提供一部分馆藏文物的高清图片可供观众浏览。展览中利用多媒体设备丰富展览形式,使观众获得更为直观的体验。例如,在《叩古宝山》展厅“倒焰窑”(因利用火焰倒流的方式烧制陶器而得名)展示场景中,不仅播放其原理动画,还制作了倒焰窑的复原模型,使观众直接认识到仰韶时期这一烧陶技术的先进性;在《城固说汉》展厅五门堰(因渠首并列五洞进水,故称五门堰,由堰头、堰坝、进水龙门、退水龙门和灌溉渠五个部分组成,2017年10月被世界灌排委员会列入世界灌溉工程遗产名录)展示处复原了该水利灌溉工程的模型,并播放灌溉原理动画,生动诠释了“深淘滩,低筑堰”的灌溉原理。

(三)教育服务方面

借助网络平台,推出了博学堂、网络中国节、二十四节气、党纪学习教育等专栏,使教育的内容更加丰富,传播更加广泛。例如“传统文化之二十四节气”系列,通过知识小讲堂分享节气的由来、物候、习俗、相关谚语和诗词等,实现传统文化的线上传播;“博学堂之传统节日”系列,通过微信小程序招募学员,开展丰富多彩的线下活动,如在端午节开展雄黄点额、投壶、祛五毒、斗草、系五彩绳、制作香包、包粽子等活动。活动结束后,及时在网络平台上发布活动开展情况、图片分享、精彩瞬间回顾等,让更多人感受到中华传统文化的独特魅力。

(四)公众参与的数字化探索方面

运用微博、微信公众号、短视频等社交媒体,通过直播、浏览、留言等方式增强了城固县博物馆与公众的互动。例如“与辉同行陕西行”直播活动中,首站就在城固县张骞纪念馆(县博物馆),讲解员带领董宇辉和直播间的观众,一同了解了城固的历史脉络与张骞的伟大事迹,通过与直播间观众的互动,提升了城固县博物馆的影响力;城固县博物馆的开放时间遵循我国大部分博物馆的惯例,为早上9点至下午5点(每周一闭馆,节假日除外)。今年暑假期间,有观众在平台上留言,希望延长开放时间,为外地游客提供便利。基于这一舆情,再加上节假日的“博物馆热”,城固县博物馆将开馆时间调整为早上八点半至下午五点半,直至暑假结束才恢复常态化开放。

城固县博物馆数字化面临的挑战

(一)数据管理难题

数据采集质量参差不齐,整合与利用效率低。由于设备和人员技术水平的限制,在藏品数据采集过程中,会出现数据不完整、不准确或格式不统一的情况。例如,对文物的细节拍摄不到位,或者不同批次采集的数据在规格上存在差异等;

采集到的数据分散在不同的系统或存储设备中,难以进行有效的整合和深度挖掘;缺乏数据管理和分析的专业工具,也会导致无法充分利用数据来优化展览策划和观众服务。城固县博物馆的数据安全防护能力相对较弱,容易受到网络攻击,存在数据泄露风险。同时,在处理观众个人信息等数据时,可能因缺乏完善的隐私保护措施而引发问题。

(二)内容创作和展示效果不佳

数字化内容缺乏吸引力。制作高质量的数字化展览、教育内容需要专业的创意和制作团队。城固县博物馆因资源有限,制作出的线上内容形式单一,缺乏互动性,教育内容不够生动有趣,难以吸引观众。展示技术也存在瓶颈,在运用数字展示技术时,受到硬件设备性能、网络速度等因素的限制,导致展示效果不佳,如画面卡顿、加载时间过长等问题,影响观众的体验。