农科城里的博物馆群落

昆虫博物馆昆虫学家周尧教授厅

昆虫博物馆昆虫学家周尧教授厅  农史馆

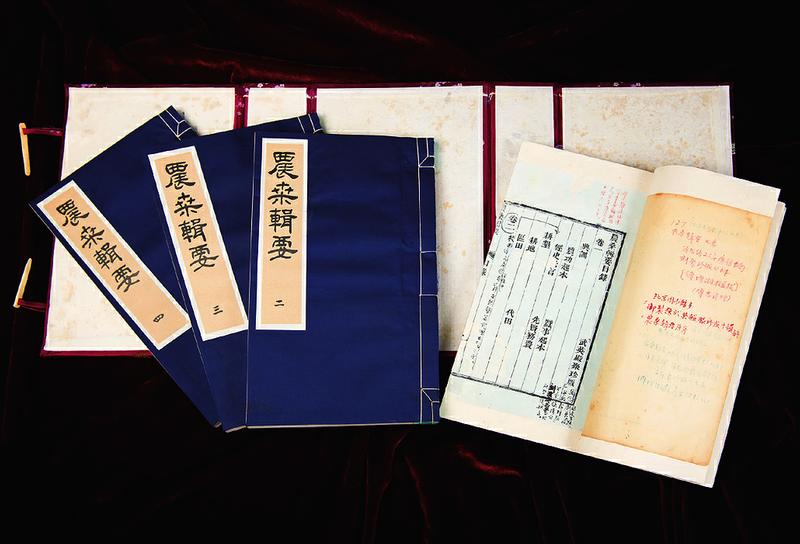

农史馆  中国农业历史博物馆线装农书古籍

中国农业历史博物馆线装农书古籍 “乡村振兴志愿有我”科普项目获批2022年中国农学会基层行活动项目资助。同时还获批“全国自然教育学校”、入选“自然教育产业国家创新联盟”等荣誉。

公众对博览园科普品牌的认可表现在接待游客与研学学生的数据上。博览园平均每年接待25万人次,仅2019年全年接待入园研学旅行团队、院校492余批/所,近7.2万余人次,其中近七成学员参与研学体验课程,体验研学互动产品。近三年在疫情背景下,旅游、研学流量大幅减少,即便如此,在做好疫情防控的前提下,博览园2021年全年接待各类研学学生178批,共19396人次来园参观。

博览园围绕七大主题展馆,开发出科普探秘之旅、文化传承之旅、自然生态之旅、奇趣生命之旅等研学主题线路;配合路线和课程,开发出蝴蝶相框DIY、植物日记、植物拓印、蝴蝶叶脉书签DIY、“五谷”粮食画、我给昆虫画肖像等20种研学体验产品,受到一致好评。

以科普强旅游,以景区化运营的收入反哺教学科研和科学普及,是博览园的运营模式。在丰富资源与强大科普实力的支撑下,博览园建园至2019年坚持全年365天对外开放。为维护场馆基础设施、保障游客出行安全,自2019年起执行淡季周一闭馆制度,每年冬季12月至次年2月周一闭馆用于基础设施、标本以及绿化景观的维护等工作。在疫情影响下,近三年年均累计开放319天,年均入园参观学习者达到112528人次。

十年磨剑实现高质量发展

开放性不足是高校博物馆长期存在的问题。当被问到西北农林科技大学博览园何以能完全开放时,魏永平说:“高校博物馆要想达到博览园这种开放程度,首先要从学校围墙里搬出来。其实各高校也认识到这个问题,所以新建的高校博物馆往往坐落在校园边缘,哪怕能朝外开个门,都能一定程度解决这个问题。”

此外,学校动机不足也是一个重要原因,毕竟“让博物馆服务社会是增加学校管理负担且未必能得到相应回报的行为。”魏永平认为,高校博物馆“以评促建”是很好的自我提升渠道。博览园自建设以来,逐条对标国家博物馆定级标准,逐步完善各项制度建设,合理利用学校资源,重点突破、补足短板,特色发展,经过十余年不断积累,于2018年获评国家二级博物馆。

在陕西高校博物馆专委会2020年学术年会上,魏永平以《以评促建推动陕西高校博物馆高质量发展》为题做主旨发言。发言列举了高校博物馆面临的主要瓶颈问题及解决方案,如科研能力不足,则应补充博物馆相关专业人员,并打通此类人员晋升渠道;专业博物馆文物数量少、等级低,则应拓宽征集渠道,突出青少年教育、志愿者服务;发展缓慢,履行社会职能效果偏弱,则应走进基层、中小学、社区、农村,赢得社会口碑等。

陕西高校博物馆专业委员会主任张弛却认为,博览园“以评促建”的经验并不容易复制。“拿评国家二级博物馆来说,大多高校博物馆都有一个硬性条件没办法达到,就是二级博物馆得是一个独立法人。”

(本文图片由西北农林科技大学博览园提供,特此致谢!)