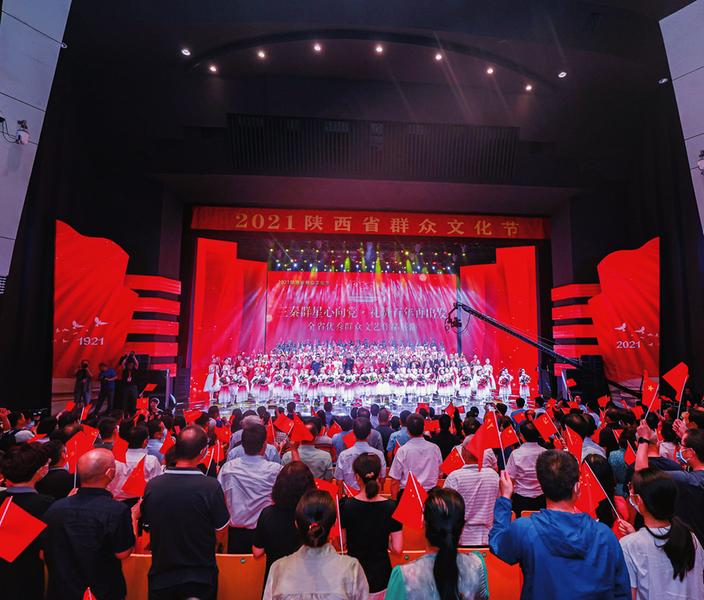

以人民为中心,推进文化自信自强

党的二十大报告明确提出:“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。”并对广大文化工作者提出要求:“要坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,坚持为人民服务、为社会主义服务,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展,以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求。”具体来说,文化工作者要担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命担当。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,“坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品”。

中华民族经过中华文明几千年的哺育所创造出的不朽之作,是我们共同的精神财富,也是我们文化自信的来源。陕西在历史上就拥有无比灿烂的文化传统,有炎黄文明的先导,周秦文化的底蕴和汉唐文化的流传,而现代延安文化的注入,则为陕西当代文化的崛起提供了良好的文化基础,并以渗透的形式影响着中国新时期文化的发展。

在历史深处,坚定文化自信

文化自信,本质是建立在中华五千年文明传承基础上的文化自信,这种文化自信是我们伟大民族发展中最基本、最深厚、最持久的力量。中华民族经过中华文明几千年的哺育所创造出的不朽之作,是我们共同的精神财富,也是我们文化自信的来源。

陕西历史源远流长,民族文化闻名遐迩。作为从事文化研究的科研工作者,陕西省社会科学院文学艺术研究所有着得天独厚的资源优势。近年来,围绕着陕西悠久的历史文化和传统艺术,科研人员深刻地理解文化传统中的精髓,努力从传统文化中汲取精华,推出了一批科研成果,比如曹祎黎在权威学术期刊发表的论文《汉赋经典化的史学路径——以长安方志用赋为中心》,王永莉在核心期刊发表的论文《诗文笔记视域下的唐代胡汉文化交融与异域文化接受研究》《基于边塞诗的唐人边塞感知研究》《唐代边塞诗“绝域”意象的历史地理学考察》《汉代史籍所见之“聚”蠡测》《唐代胡汉文化交融与异域文化接受管窥》等。出版的学术专著中,刘宁的《近现代作家视域中的西安意象》,王永莉的《唐代边塞诗与西北地域文化》,曹祎黎的《史记中的治国理政智慧》(合著),李巍的《中国隐逸文化论》《中国贬谪文化论》《苏轼评传》等多部,张艳茜、齐安瑾、韩红艳、杜睿独立成卷的四卷本《从长安出发——和亲之路》等学术专著,以及马燕云主持的2020年度国家社科基金项目《唐宋敦煌文化消费群体与区域社会秩序研究》等,在深入历史探索、触摸历史文化脉络中,对陕西历史文化进行了多层面、多视角的理论研究,发现和唤醒被人们忽略或遗忘的历史人文研究,为推动文化自信自强,书写陕西文化历史,讲好陕西故事,做出了积极的努力。

关注红色文化,传承红色基因

陕西是中华民族光辉灿烂的古代文明发祥地之一,也是近现代中国革命的圣地。延安红色文化是走向成熟的革命文化,蕴含着中国共产党人生动的革命实践和宝贵的奋斗智慧。

“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。”八十年前,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,激励着一代代文艺工作者矢志不渝投身革命、建设、改革事业,为凝聚人民力量、振奋民族精神发挥了重要作用。在这群满怀一腔爱国热血,背负行囊,投奔延安而来的知识分子中,有从云南出发到北京就学后投奔延安的诗人柯仲平;有从重庆一路北上,历经艰辛到达延安的诗人戈壁舟;小说家王汶石中学时期就从事党的地下工作和抗日救亡活动,从山西辗转来到延安;诗人胡征1938年从河南奔赴延安,在延安抗日军政大学和鲁迅艺术学院接受革命教育。1942年,毛泽东在延安文艺座谈会上发表了关于革命文艺的纲领性讲话之后,陕甘宁边区许多文艺工作者背着背包下乡、下厂、下部队。如诗人萧三、艾青,剧作家塞克到南泥湾,作家刘白羽、丁