延安时期陕甘宁边区的经济政策及其当代启示

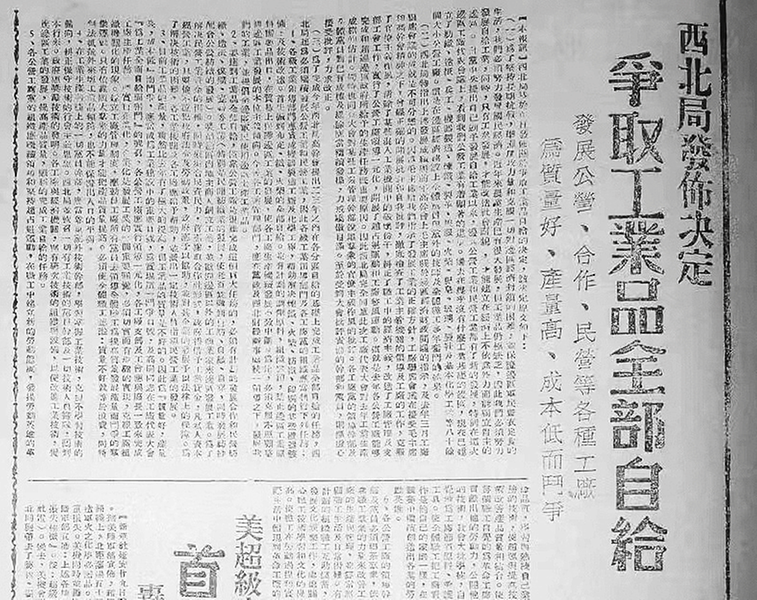

1944年7月29日,《解放日报》头版刊发中共中央西北局作出《关于争取工业品全部自给的决定》。

1944年7月29日,《解放日报》头版刊发中共中央西北局作出《关于争取工业品全部自给的决定》。 为农村社会重要组成部分的地主阶级,也能减轻农民负担,激发农民生产积极性,得到农民的拥戴。抗战胜利后,中国共产党根据形势变化和斗争要求适时调整土地政策,并于1946年5月发布了过渡政策《关于减租减息及土地问题的指示》,从支持根据地农民不计报酬地取得土地,转变为主张以买地的方式取得土地。1947年9月,中共中央在河北西柏坡召开全国土地会议,颁布了《中国土地法大纲》,明确规定对土地进行按人口平均分配。同年12月,土地改革运动的高潮在陕甘宁边区迅速掀起。

2、生产政策

1940年11月,中共陕甘宁边区中央局发出《对财政经济政策的指示》,提出“当前要把农业生产的发展作为边区经济建设的头等大事来抓”。自此之后发展经济、保障供给成为陕甘宁边区经济工作与财政工作的核心。1942年12月,毛泽东在陕甘宁边区高干会议上强调,由于边区经济基础十分脆弱,在发展工业、手工业、商业、交通运输、畜牧养殖的同时,应把农业作为重中之重。这成为全党在延安时期经济战线的重要经济理论。

3、组织政策

1939年陕甘宁边区政府为了克服分散的个体生产和旧的劳动组织方式,遵照毛泽东指示颁布了《陕甘宁边区劳动互助社暂行组织规程》和《陕甘宁边区义务耕田队条例》,其目的是引导广大农民走集体农业生产道路,义务帮助抗属从事农业生产,形成互助合作的生产高潮。

(二)工业政策

1、以发展手工业为主

陕甘宁边区政府成立初期,边区工业基础十分薄弱,几乎是一张白纸。基于对现实的清醒认识,边区政府因地制宜地提出先要普遍发展手工业以满足群众日常所需,然后在其基础上发展机器工业和矿业。1946年陕甘宁边区第三届参议会进一步强调“要形成以民间手工业和家庭副业为主,以公共工业为辅”的生产格局。在此政策的引导下,边区手工业生产合作社迅猛发展。1939年冬,边区就有手工业生产合作社10家,社员199人,股金11251元。1940年,边区手工业生产合作社发展到17家,股金增至6.4万元。1941年,边区手工业生产合作社发展到30户,股金增至61.3万元。1942年10月,全区共有手工业生产合作社50个,股金249.1万元。

2、工业品自给

为了粉碎国民党顽固派的经济封锁,1944年5月中共中央西北局在《关于争取工业品全部自给的决定》中提出,必须在两到三年内完成工业制成品的自给任务。到抗日战争胜利前夕,边区形成了门类较为齐全的工业体系的雏形,印刷、兵工、肥皂、采油、冶炼、煤炭、造纸、玻璃、机械、制革等多个行业迅速发展起来。与此同时,不需要庞大的固定资本,且与边区百姓生活密切相关的轻工业,如造纸业、纺织业等也得到很大发展,有力地支持了抗战胜利。

3、加强工厂管理

1942年在西北局高干会议上,毛泽东提出了加强工厂管理的一系列方针:统一领导所有的自给工业;建立经济核算制度,计件工资制;严肃厂风厂纪,克服工厂机关化等。1942年边区政府颁布的《施政纲领》提出要实行十小时工作制。

4、奖励发展私营工业

中共中央西北局提出通过奖励的方式鼓励边区地主商人在本地兴办实业,并欢迎边区外的工商界人士到边区发展工业,并以低成本融资政策扶持投资,从而解决边区资本服务抗战不足的问题。当地地主资本在此政策指引下陆续投资工业,使得民间工业恢复发展较快。截至1939年,边区出现6个私营纺织厂,工人154人,织机52台,年生产大布3690匹。在延安、安定、延川、延长等地分布着20多个日产煤30多万斤的私人煤矿。榆林定边有五六个盐池,解决了后方用盐紧张的问题。

(三)商业政策

1、保护和鼓励私营商业

在战时时代背景下,陕甘宁边区的主导产业是农业,大量的轻工业品依赖外部进口,如何以己之长,易己所需,就需要尽快发展边区商业。中华苏维埃共和国中央临时政府西北办事处在1935年11月发布了《关于发展苏区工商业的布告》,最早提出保护和鼓励私有商业