陕西社火文化的保护与传承路径研究

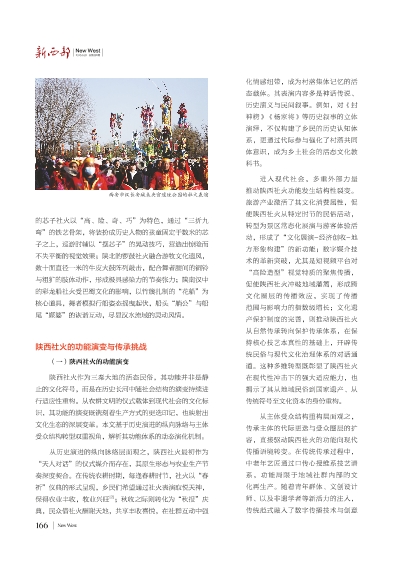

西安市汉长安城未央宫遗址公园的社火表演

的芯子社火以“高、险、奇、巧”为特色,通过“三折九弯”的铁艺骨架,将装扮成历史人物的孩童固定于数米的芯子之上,巡游时辅以“摆芯子”的晃动技巧,营造出惊险而不失平衡的视觉效果;陕北的锣鼓社火融合游牧文化遗风,数十面直径一米的牛皮大鼓阵列敲击,配合舞者腰间的铜铃与粗犷的肢体动作,形成极具感染力的节奏张力;陕南汉中的彩龙船社火受巴蜀文化的影响,以竹篾扎制的“花船”为核心道具,舞者模拟行船姿态摇曳起伏,船头“艄公”与船尾“媒婆”的诙谐互动,尽显汉水流域的灵动风情。

陕西社火的功能演变与传承挑战

(一)陕西社火的功能演变

陕西社火作为三秦大地的活态民俗,其功能并非是静止的文化符号,而是在历史长河中随社会结构的演变持续进行适应性重构。从农耕文明的仪式载体到现代社会的文化标识,其功能的演变既镌刻着生产方式的更迭印记,也映射出文化生态的深层变革。本文基于历史演进的纵向脉络与主体受众结构转型双重视角,解析其功能体系的动态演化机制。

从历史演进的纵向脉络层面观之,陕西社火最初作为“天人对话”的仪式媒介而存在,其原生形态与农业生产节奏深度契合。在传统农耕时期,每逢春耕时节,社火以“春祈”仪典的形式呈现,乡民们希望通过社火表演取悦天神,保得农业丰收,牧业兴旺[2] ;秋收之际则转化为“秋报”庆典,民众借社火酬谢天地,共享丰收喜悦,在社群互动中强化情感纽带,成为村落集体记忆的活态载体。其表演内容多是神话传说、历史演义与民间叙事。例如,对《封神榜》《杨家将》等历史叙事的立体演绎,不仅构建了乡民的历史认知体系,更通过代际参与强化了村落共同体意识,成为乡土社会的活态文化教科书。

进入现代社会,多重外部力量推动陕西社火功能发生结构性裂变。旅游产业激活了其文化消费属性,促使陕西社火从特定时节的民俗活动,转型为景区常态化展演与游客体验活动,形成了“文化展演-经济创收-地方形象构建”的新功能;数字媒介技术的革新突破,尤其是短视频平台对“高险造型”视觉特质的聚焦传播,促使陕西社火冲破地域藩篱,形成跨文化圈层的传播效应,实现了传播范围与影响力的指数级增长;文化遗产保护制度的完善,则推动陕西社火从自然传承转向保护传承体系,在保持核心技艺本真性的基础上,开辟传统民俗与现代文化治理体系的对话通道。这种多维转型既彰显了陕西社火在现代性冲击下的强大适应能力,也揭示了其从地域民俗到国家遗产、从传统符号至文化资本的身份重构。

从主体受众结构重构层面观之,传承主体的代际更迭与受众圈层的扩容,直接驱动陕西社火的功能向现代传播语境转变。在传统传承过程中,中老年艺匠通过口传心授维系技艺谱系,功能局限于地域社群内部的文化再生产。随着青年群体、文创设计师、以及非遗学者等新活力的注入,传统范式融入了数字传播技术与创意