去年今日此门中

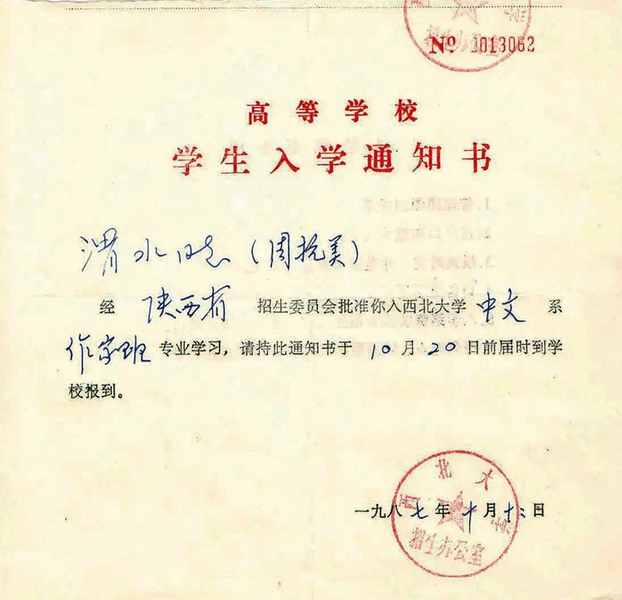

渭水的入学通知书

渭水的入学通知书 路遥的弟弟,同样借住在省作协的王天乐,一起上楼顶彻夜闲聊,兴起之处,闷热好像被驱走了一样。他形容:“考进西北大学作家班固然是我人生转折的起点,可是,在我的肩上又压上了三条更重的担子:一是家里七亩六分责任田,四口人要养活;二是要完成学业;三是要采访、写稿,还要写小说。那几年,我在人生的路上不是行走,而是艰难地奔跑。”他常常人在校园,心在家中的责任田里,王天乐形象地评价他当时的状态:“我一看见冯积岐就想大哭一场。”

当时,即使学校有宿舍,很多学员仍因囊中羞涩投奔亲朋,渭水(本名周抗美)和刘新中都曾在朱文杰的办公室借住,还有很多学员租住在大学南路的城中村里,房主们知道这些人多是“夜猫子”,谈房价时总是把电费也考虑加算进去。

吴建华现在回忆起当时的场景已风轻云淡,但当时为了筹集学费,他几乎准备去卖血赚钱,后在朋友们的帮助下,才得以解决。每逢寒暑假期,他就前往新疆、甘肃、延安等地去采写报告文学,出发前准备一块破布,上车后将破布铺在座位底下呼呼大睡,等到弹尽粮绝时也不能坐吃山空,只得发挥特长,给座位上的乘客们看相,看到别人惊讶万分、五体投地时,无需多言,大家伙就会将啤酒、面包、苹果、葡萄、西瓜、鸡腿、榨菜、矿泉水等等,一起向他涌来,吃得他肚圆腹胀。就连好奇的列车员都一个个伸出手来让他看看,这时他却拿起了架子,直到列车员邀请他到软卧席落座,一连几天,他的手里都是各种“上层人士”的各色名片。吴建华告诉记者,后来他将此次特殊的旅行写成了中篇小说《走四方,路迢迢、水长长》,在《莽原》上刊出后,反响异常热烈。他的同窗兼室友苗纪道评论说:“那是一篇社会纪实小说,以其丰富独特的生活细节与真实曲折的传奇故事相结合,既现实又浪漫,既好读又深刻,其中充满了作家对纷繁世界的透析,以及对真善美的追求与向往。”

明亮的黑夜

作家班的班徽十分特别,厚厚的圆牌内一只孤独的西北狼仰天长啸,除去闪闪发光的眼睛,就是黑漆漆的夜色了。这班徽与作家班学员黑白颠倒的习惯倒是相称。夜晚是作家班最活跃的时辰,大家三五成群,聚在一起聊天娱乐,夜宵之后,作鸟兽散,各自回屋熬夜写作。

刘建勋老师讲述道,被充作宿舍的校医院四楼,经常彻夜都能看到不灭的“八角楼的灯光”。当时,如果文学作品能被《小说选刊》登载,就会被认为是作家群中的翘楚,功夫不负有心人,不到两年时间,就有赵伯涛、张冀雪、迟子建、王刚、毛守仁、王清学、杨少衡、王宏甲等近十位作家班学员的作品被《小说选刊》转载,其中张冀雪还两度荣登。

刘建勋老师课余常去作家班宿舍查看,第一期学员熊尚志和严啸建住在校医院四层最西头北边的那间房子,除上课和周日外,平常是很难找到熊尚志身影的,后来才知道,他在大学南路以南的边家村一个小巷深处租了一个六平方米的小屋,小床、小桌、小凳、小书架、小台灯一应俱全,日日夜夜笔耕不辍,他告诉房东大娘,只要一回屋,任何客人他都不见,于是大娘就兼着做起了他的警卫员,每当有人,哪怕是捉迷藏的顽童,都会被大娘劝说转身。熊尚志关起门来,只需两个月就有一部长篇问世,两年间就有两部长篇杀青。有位评论家对他有过一句很中肯的评论:“人生给他的最初两个字就是“贫寒’,而文学找到他也因了两个字‘天才’”。后来,他的写作几乎到了疯狂的地步,一口气写下了十几部中篇小说。大别山的灵山秀景,山上山下的丑男俊女,都被他汇集到笔下,熊尚志后来在与刘老师聊天时感叹,西安真是个有文化氛围的城市,包括城中村的住户都与其他地方的人不一般。

喻彬回忆校园时光时说:“那时候,大家都特爱学习,学校逸夫楼的阅览场所每天都是满满的。图书借阅室、报刊阅览室几乎座无虚席,甚至连楼道、走廊里都坐满了人,你要是去晚了,就没有位子了。许多人未必