“双碳”目标下四川省川陕革命老区现代农业绿色发展现状、问题与路径选择

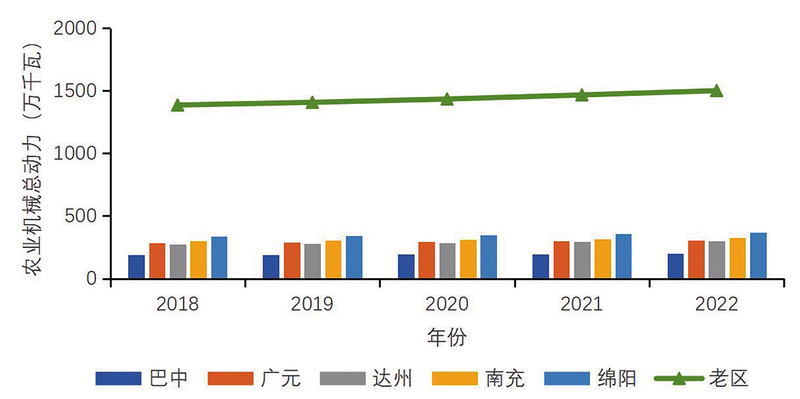

图2老区2018-2022年农业机械总动力变化趋势

图2老区2018-2022年农业机械总动力变化趋势 率低下,浪费在一半以上,与发达国家相比仍具有一定差距,排放了大量的温室气体。在保证农产品质量数量稳定的情况下,化学密集型农业向有机生态农业转变、减少碳足迹和资源性耗费问题迫在眉睫。

农业能源消耗不断增加。老区2018-2022年农业机械总动力呈上升趋势(见图2),从2018年的1385.1万千瓦增加到2022的1499.99万千瓦,增长8.29%,能源消耗不断增加,形成了农业三大碳排放源之一,造成了一定的环境污染和破坏。同时,各市农业能源投入也表现出不同程度的增长趋势。随着老区未来农产品的质量和数量的提升,农业生产规模与强度会进一步提高,农业机械化使用也会随之提升,农业碳减排存在较大压力。

(四)农业碳交易市场亟待完善

老区的农业碳交易市场尚在初期探索阶段,亟需提升发展。

一是农业交易市场规模较小,参与主体较为单一,中小型农业企业与农户参与较少。在四川省首批被纳入碳排放交易市场的重点温室气体排放名单中,老区均为工业企业和能源企业,没有涉及农业企业。老区的农业碳交易依托公共资源交易平台和政府采购平台,尚未完全融入到碳交易市场。

二是自2021年7月全国碳交易市场正式启动以来,老区作为碳排放大户,存在碳交易流动性不足、活跃度不够的问题,农业碳汇交易量受到较大限制,特别是碳交易履约过程中出现了“潮汐现象”。

三是碳排放监测机制不完善。老区在对农业碳排放情况进行现场核查时,监测要求和监测内容缺乏统一标准,核查机构监测工作的效率和准确性无法得到有效保证。

推进老区现代农业绿色低碳发展的路径思考

(一)产业层面:推进城际分工合作,构建农业绿色低碳产业链

“双碳”目标下,要充分发挥现代绿色农业产业链作用,不断夯实生态绿色的农业产业优势,增强绿色农业产业资源的高效利用,合理布局农业产业,建立绿色发展与产值增值有机融合农业产业链。 [10]

一是将老区农业发展融入到城市群、都市圈的建设规划中,加强老区农业与中心城市成都、重庆的合作,共建合作平台,发挥超大城市、特大城市的辐射作用,放大城市群协同发展效应。整合、配置老区资源优势与地理位置优势,推进区域错位发展,构建跨区域的新型合作发展道路。[11]探索老区内部城市分工和合作机制,以达州-南充组团培育川东北省域经济副中心、绵阳建设川北省域经济副中心为契机,推动绵阳、南充、达州率先成为脱碳发展的技术创新中心、新产品培育中心、要素配置示范中心,发挥碳减排的集聚和辐射功能,[12]控制老区碳排放总量。

二是构建绿色低碳农业产业链,推动农业绿色供给和绿色消费。借鉴宁夏葡萄酒产业园区建设,建立绿色低碳农业示范区、集聚区,建设特色主题小镇,实现“一镇一特色”。以绿色低碳为理念打造优质农业品牌,构建区域公共品牌,对绿色标志使用费、绿色有机农产品认证费予以豁免,形成具有推广宣传力和市场影响力的农产品,提高老区农产品品牌价值含量。充分利用全球气候变暖带来的农业气候资源,提高农业产品的气候适应性发展特色农产品,实现现代农业的可持续发展。

(二)技术层面:加强绿色低碳技术创新,提升农业绿色发展能力

在发展新质生产力下,技术创新与新技术的开发利用,符合现代农业绿色发展的要求,有效赋能农业绿色发展。[13]在农业绿色发展和现代化发展新形势下,绿色低碳技术创新为解决气候变暖和应对农业生态危机提供了新的实践路径和方案。

一是拓宽绿色低碳农业发展资金来源渠道。建立农业奖励基金,对绿色低碳发展卓有成效的农业生产经营主体进行奖励,充分发挥激励效应。开辟绿色贷款通道,设立绿色低碳农业财政补贴、专项债券和专用基金,最大限度支持绿色低碳农业生产行为。提供风险损失准备金,降低绿色低碳农业生产的风险,为推进农业技术创新提供必要的资金保障。

二是发展“大数据+智慧农业”模式。在老区农业产业园区开展智慧农业试点,对农业生产进行在线观测和远程监控,提高数字化农业管理水平。建立“智能遥感”APP,对农业生产的水源、湿度、温度、土壤酸碱度、病虫害等自然数据进行全面搜集和分析,开发利用气象传感器、数据采集仪等信息系统工具。采用