中华优秀传统文化视阈下地方民俗文化的发展

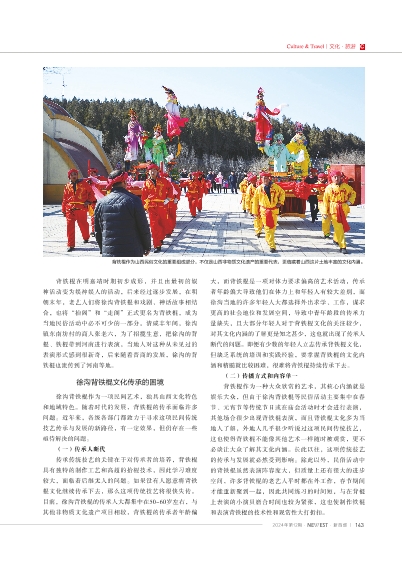

背铁棍作为山西民俗文化的重要组成部分,不仅是山西非物质文化遗产的重要代表,更蕴藏着山西这片土地丰富的文化内涵。

背铁棍作为山西民俗文化的重要组成部分,不仅是山西非物质文化遗产的重要代表,更蕴藏着山西这片土地丰富的文化内涵。 背铁棍在明嘉靖时期初步成形,并且由最初的娱神活动变为娱神娱人的活动,后来经过逐步发展,在明朝末年,老艺人们将徐沟背铁棍和戏剧、神话故事相结合,也将“抬阁”和“走阁”正式更名为背铁棍,成为当地民俗活动中必不可少的一部分。清咸丰年间,徐沟镇东南坊村的商人张老六,为了招揽生意,把徐沟的背棍、铁棍带到河南进行表演,当地人对这种从未见过的表演形式感到很新奇,后来随着晋商的发展,徐沟的背铁棍也流传到了河南等地。

徐沟背铁棍文化传承的困境

徐沟背铁棍作为一项民间艺术,独具山西文化特色和地域特色。随着时代的发展,背铁棍的传承面临许多问题。近年来,各级各部门都致力于寻求这项民间传统技艺传承与发展的新路径,有一定效果,但仍存在一些亟待解决的问题。

(一)传承人断代

传承传统技艺的关键在于对传承者的培养,背铁棍具有独特的制作工艺和高超的抬棍技术,因此学习难度较大,面临着后继无人的问题。如果没有人愿意将背铁棍文化继续传承下去,那么这项传统技艺将很快失传。目前,徐沟背铁棍的传承人大都集中在50-60岁左右,与其他非物质文化遗产项目相较,背铁棍的传承者年龄偏大,而背铁棍是一项对体力要求偏高的艺术活动,传承者年龄偏大导致他们在体力上和年轻人有较大差别,而徐沟当地的许多年轻人大都选择外出求学、工作,谋求更高的社会地位和发展空间,导致中青年龄段的传承力量缺失,且大部分年轻人对于背铁棍文化的关注较少,对其文化内涵的了解更是知之甚少,这也就出现了传承人断代的问题。即便有少数的年轻人立志传承背铁棍文化,但缺乏系统的培训和实践经验,要掌握背铁棍的文化内涵和精髓就比较困难,很难将背铁棍持续传承下去。

(二)传播方式和内容单一

背铁棍作为一种大众欣赏的艺术,其核心内涵就是娱乐大众,但由于徐沟背铁棍等民俗活动主要集中在春节、元宵节等传统节日或在庙会活动时才会进行表演,其他场合很少出现背铁棍表演,而且背铁棍文化多为当地人了解,外地人几乎很少听说过这项民间传统技艺,这也使得背铁棍不能像其他艺术一样随时被观赏,更不必谈让大众了解其文化内涵。长此以往,这项传统技艺的传承与发展就必然受到影响。除此以外,民俗活动中的背铁棍虽然表演阵容庞大,但质量上还有很大的进步空间,许多背铁棍的老艺人平时都在外工作,春节期间才能重新聚到一起,因此共同练习的时间短,与在背棍上表演的小演员磨合时间也较为紧张,这也使制作铁棍和表演背铁棍的技术性和观赏性大打折扣。