经济困难大学生就业价值取向及帮扶路径

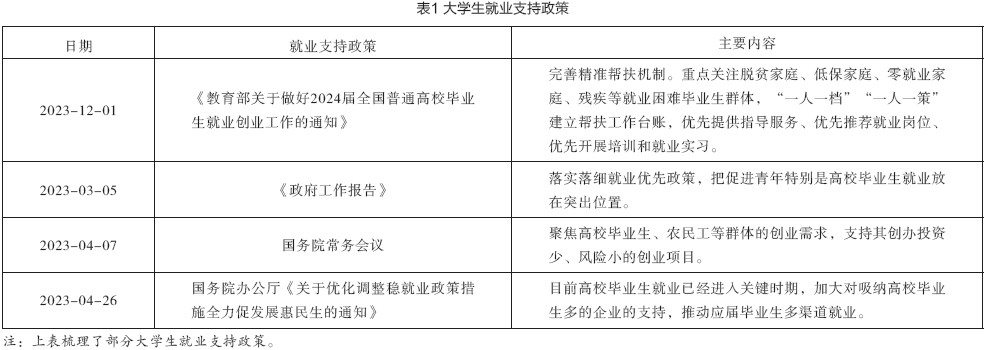

表1 大学生就业支持政策

表1 大学生就业支持政策 就业是民生之基,是社会稳定助推器。为提高大学生就业能力与就业动力,以高校经济困难大学生为研究对象,从学校、社会、个人层面分析了影响其就业的原因,在此基础上,从多维度提出有针对性的就业帮扶路径。

党的二十大报告指出,强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业。经济基础决定上层建筑,有了稳定的工作,一个人才能安稳,一个家庭才能稳定。大学生是祖国的未来,关系民族命运,其就业问题是国家关心的重点问题。面对经济全球化浪潮,大学生受到各种思潮影响,就业价值观受到广泛冲击。[1]就业价值观作为大学生思想引领的重要一环,有必要运用社会主义核心价值观进行教育引导。树立良好的就业价值观不仅是学生提升职业素养的思想基础,也是学校帮助学生避免价值混乱、信念缺失的重要手段。

教育部相关数据显示,大学毕业生总人数2020年为874万,2021年已达到909万,2022年首破千万大关达到1076万,2023年超过1158万人,2024年预计超过1170万人。伴随逐年递增的毕业生规模,高校毕业生面临越来越大的就业竞争压力,常说就业年年难,但最难的永远是下一年。基于此背景,经济困难大学生的就业问题就更加值得关注。

经济困难大学生的就业价值取向

(一)更倾向于职业素养提升

职业素养是社会人在工作岗位上需要遵守的行为规范与责任义务。职业院校学生将职业素养融入就业观有利于树立正确的职业素养观,有利于提升个人和社会价值。目前,就业市场形势值得关注,企业招聘数量有所减少,招聘要求逐步提高,同时毕业生人数也在不断增加,因此,如果求职毕业生在学历与等级证书同时拥有的情况下,职业素养就会成为就业市场上各用人单位考量大学生就业竞争力的一项重要指标。[2]经济困难大学生作为就业困难群体,想在社会上立足,除了不断提升工作实力,职业素养必不可少。在面试过程中,具有较好职业素养的人往往更容易获得工作机会。[3]因此,学校就业指导课程需要将职业素养教育融入大学生就业观教育,让每位学生将理论与实践相结合,有利于在未来岗位竞争中立于不败之地。职业素养弘扬与培养可以增强学生抗压能力,入心入脑,不会被现实打倒和击垮,内