氢能行业的民企新势力

一九零八年产30吨储氢材料循环中试线

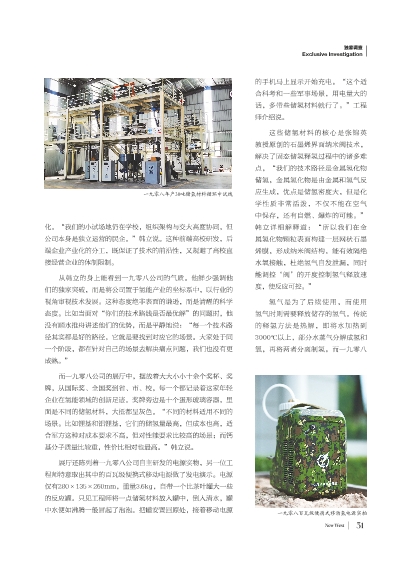

一九零八百瓦级便携式移动氢电源实拍

化。“我们的小试场地仍在学校,组织架构与交大高度协同,但公司本身是独立运营的民企。”韩立说。这种前端高校研发,后端企业产业化的分工,既保证了技术的前沿性,又规避了高校直接经营企业的体制限制。从韩立的身上能看到一九零八公司的气质。他鲜少强调他们的独家突破,而是将公司置于氢能产业的坐标系中,以行业的视角审视技术发展。这种态度绝非表面的谦逊,而是清醒的科学态度。比如当面对“你们的技术路线是否最优解”的问题时,他没有顺水推舟讲述他们的优势,而是平静地说:“每一个技术路径其实都是好的路径,它就是要找到对应它的场景。大家处于同一个阶段,都在针对自己的场景去解决痛点问题,我们也没有更成熟。 ”

而一九零八公司的展厅中,摆放着大大小小十余个奖杯、奖牌,从国际奖、全国奖到省、市、校,每一个都记录着这家年轻企业在氢能领域的创新足迹。奖牌旁边是十个蛋形玻璃容器,里面是不同的储氢材料,大抵都呈灰色。“不同的材料适用不同的场景。比如锂基和铝锂基,它们的储氢量最高,但成本也高,适合军方这种对成本要求不高,但对性能要求比较高的场景;而钙基分子质量比较重,性价比相对也最高。”韩立说。

展厅还陈列着一九零八公司自主研发的电源实物,另一位工程师特意取出其中的百瓦级便携式移动电源做了发电演示。电源仅有280×135×260mm,重量3.6kg,自带一个比茶叶罐大一些的反应罐。只见工程师将一点储氢材料放入罐中,倒入清水,罐中水便如沸腾一般冒起了泡泡。把罐安置回原处,接着移动电源的手机马上显示开始充电。“这个适合科考和一些军事场景,用电量大的话,多带些储氢材料就行了。”工程师介绍说。

这些储氢材料的核心是张锦英教授原创的石墨烯界面纳米阀技术,解决了固态储氢释氢过程中的诸多难点,“我们的技术路径是金属氢化物储氢,金属氢化物是由金属和氢气反应生成,优点是储氢密度大,但是化学性质非常活泼,不仅不能在空气中保存,还有自燃、爆炸的可能。 ”韩立详细解释道:“所以我们在金属氢化物颗粒表面构建一层网状石墨烯膜,形成纳米阀结构,能有效隔绝水氧接触,杜绝氢气自发泄漏,同时能调控‘阀’的开度控制氢气释放速度,使反应可控。 ”

氢气是为了后续使用,而使用氢气时则需要释放储存的氢气。传统的释氢方法是热解,即将水加热到3000℃以上,部分水蒸气分解成氢和氧,再将两者分离制氢。而一九零八