成都电子信息产业链和创新链深度融合路径探索

年,集成电路产业营收达到516亿元,同比增长17%[3]。在IC设计领域,成都拥有近200家企业,相比前两年增加了40余家,销售收入达到213.6亿元(全国第八),增长率高达55.3%(全国第二),其中销售收入超过亿元的企业有35家(全国第七)。成都企业在射频/微波芯片、模数混合信号芯片、信息安全芯片、高速接口芯片、功率半导体以及物联网系统芯片等领域展现出明显优势,代表性企业包括成都海光、新华三、国科微、和芯微以及雷电微力等。在晶圆制造领域,成都集聚了多家重要企业,包括德州仪器设立的8英寸晶圆生产线、海威华芯运营的6英寸化合物半导体晶圆生产线以及飞阳科技提供的6英寸平面光波导芯片生产线。封装测试领域,则以英特尔、德州仪器、宇芯、达迩、集佳等近10家企业为代表,形成了显著的规模优势。此外,在设备材料产业中,先进科技所研发的键合机、焊线机等设备在全球市场上销量领先,路维光电建成了我国最大的高世代光掩膜版制造基地,而成都超纯应用材料则在刻蚀材料、扩散材料和外延材料方面占据了一定的市场份额。

(三)成都电子信息创新链运转状况分析

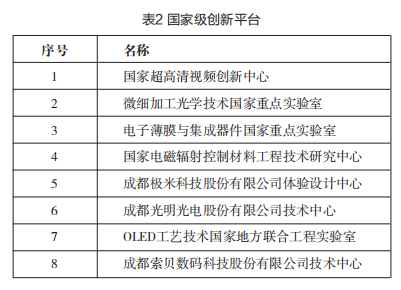

电子信息创新链由理念创新、研发创新、成果产业化三个主要环节组成 。针对全球科技发展的前沿趋势及新型显示产业的迫切需求,整合创新资源,全力推动技术与产业的革新,迅速建立起一系列高级别的创新平台体系。在国家级创新平台方面,当前拥有国家级创新平台及其分支机构共8家(如表2),其中,国家超高清视频创新中心作为四川省首个国家级制造业创新中心,不仅汇聚了行业内的大量创新资源,还为产业的引领与发展提供了强有力的平台支持。在省市级创新平台方面,新型显示领域内共建有24家省级创新平台,涵盖了产学研联合实验室、工程技术研究中心等多种形式,具体包括5家重点实验室、8家工程研究中心以及11家企业技术研究中心。

成都市电子信息产业链和创新链融合发展的问题

(一)产业链与创新链之间存在衔接不畅的情况

成都市在电子信息产业领域取得了显著成就,不仅构建了相对完善的产业链,还形成了颇具竞争力的产业集群。这一成绩的取得,得益于对科技创新研究及新技术应用推广的持续重视。但即便有着如此坚实的基础,产业链与创新链之间的紧密结合却仍显不足,存在显著的脱节现象。这种衔接不畅的现象具体表现为产业链与创新链之间的衔接不够顺畅,创新成果难以迅速转化为实际生产力,从而影响了市场经济的深入发展。换句话说,尽管有着丰富的创新资源和研发能力,但由于缺乏有效的市场对接、转化机制,创新成果往往难以被充分利用,进而制约了电子信息产业的进一步转型升级和高质量发展。

此外,电子信息产业链与创新链的对接度较低也是一个不容忽视的问题。由于两者之间的协同作用未能充分发挥,导致创新资源在产业链中的配置不够优化,创新成果在产业链中的传递和应用不够高效。这不仅影响了产业链的整体竞