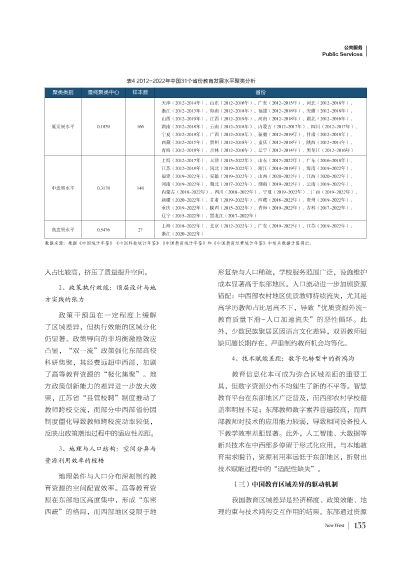

中国教育区域差异的动态评估与均衡策略

入占比较高,挤压了质量提升空间。

2、政策执行效能:顶层设计与地方实践的张力

政策干预虽在一定程度上缓解了区域差异,但执行效能的区域分化仍显著。政策导向的非均衡激励效应凸显,“双一流”政策强化东部高校科研集聚,其经费远超中西部,加剧了高等教育资源的“极化集聚”。地方政策创新能力的差异进一步放大效果,江苏省“县管校聘”制度推动了教师跨校交流,而部分中西部省份因制度僵化导致教师跨校流动率较低,反映出政策落地过程中的适应性差距。

3、地理与人口结构:空间分异与资源利用效率的桎梏

地理条件与人口分布深刻制约教育资源的空间配置效率。高等教育资源在东部地区高度集中,形成“东密西疏”的格局,而西部地区受限于地形复杂与人口稀疏,学校服务范围广泛,设施维护成本显著高于东部地区。人口流动进一步加剧资源错配:中西部农村地区优质教师持续流失,尤其是高学历教师占比居高不下,导致“优质资源外流-教育质量下滑-人口加速流失”的恶性循环。此外,少数民族聚居区因语言文化差异,双语教师短缺问题长期存在,严重制约教育机会均等化。

4、技术赋能差距:数字化转型中的新鸿沟

教育信息化本可成为弥合区域差距的重要工具,但数字资源分布不均催生了新的不平等。智慧教育平台在东部地区广泛普及,而西部农村学校覆盖率明显不足;东部教师数字素养普遍较高,而西部教师对技术的应用能力较弱,导致相同设备投入下教学效率差距显著。此外,人工智能、大数据等新兴技术在中西部多停留于形式化应用,与本地教育需求脱节,资源利用率远低于东部地区,折射出技术赋能过程中的“适配性缺失” 。

( 三)中国教育区域差异的驱动机制

我国教育区域差异是经济梯度、政策效能、地理约束与技术鸿沟交互作用的结果。东部通过资源