城乡一体化防灾系统实践与探索

村区域自然环境复杂,面临山洪暴发、地质滑坡与道路中断等局部强冲击性灾害。系统在运行过程中基于历史灾情数据、实时监测信息与地理环境特征,构建灾种动态识别与分级响应模型,实现对不同灾害的快速感知与多点联动调度。城乡空间的协同防控结构,使系统能在多灾并发场景下保持稳定运行,提高整体灾害适应能力。

(三)防灾系统的功能闭环设计

城乡一体化防灾系统围绕灾害全过程建立运行机制,在预警阶段通过算法模型识别潜在风险并完成信息推送,在监测阶段依托传感网络采集地质、水文、气象等数据实现动态感知,在响应阶段以统一指挥系统调度物资、组织交通引导与现场处置,在恢复阶段完成功能修复、人员安置与秩序重建,同时将现场数据汇入数据库用于更新预案与优化模型,四个环节构成连续闭环,使系统具备动态适应风险与快速恢复能力,形成城乡区域协同联动的一体化防灾运行结构。

城乡一体化防灾系统的关键支撑技术应用

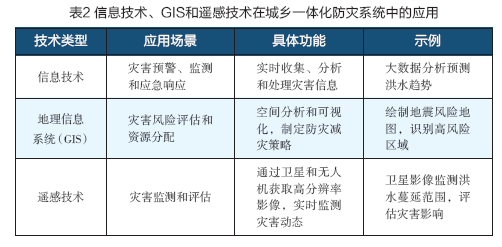

(一)信息技术驱动预警与响应联动

灾害数据以非结构化形式在气象、水文、地震、视频监控等多个系统中同时生成,数据中心基于算法模型识别出风险因子并触发预警机制。云平台作为区域级系统运行支点,将本地与远端数据高频交互,并支撑系统负载均衡,使防灾数据在不同部门间实现同步可用。城乡复杂空间结构中,物联网感知层通过前端节点部署传感器,实时采集河流水位、地壳形变量、风速风向、烟雾浓度等关键指标,一旦异常波动超过阈值,系统将同步调动预警平台与应急响应模块,自动推送处置建议与资源调配指令。城市区域偏重建筑物内高精度监测与火灾预警,乡村区域更侧重地形灾害预警与地质扰动监测。

(二)GIS空间分析能力提升决策效率

GIS以地理空间为运算载体,将空间位置、地形结构、建筑密度与灾害因子叠合分析,使防灾决策具备动态分区能力与图形化直观呈现能力。城市高密度建设区域需在垂直方向建模,模拟震波、火势、水流在不同楼层与管网系统内的传播路径,形成三维疏散与救援模拟图;乡村则聚焦地貌起伏、道路通达与水系分布,构建基于网格的风险等级图谱。GIS支持以最短路径分析、避难点辐射分析与资源覆盖半径分析为核心,辅助制定应急物资投送路径与人员转移路线。系统还可动态叠加实时感知数据,更新风险等级图,生成热力风险图,用于精准投放救援力量。决策者不再依赖经验判断,而是依据空间模型直观掌握灾害范围与人员分布,制定针对性极强的响应策略。

( 三)遥感技术强化实时监测与灾情评估

遥感系统依托卫星、无人机与高空气球对大范围区域开展图像采集,构建灾情快速识别机制。地震、洪水、滑坡等灾害发生后,遥感图像第一时间获取建筑物垮塌、山体滑移、水域扩张等变化信息,为灾情等级判定与人员转移策略制定提供依据。系统通过算法识别图像中断裂带、道路阻断与积水区分布,输入GIS系统完成坐标定位与路径修复建议。无人机遥感具备精度高、部署快、视角灵活等特点,适用于城乡结合部、山地沟谷等区域补盲监测,支撑指挥中心在盲区内精准释放响应资源,