城乡一体化防灾系统实践与探索

提升整体感知完整性与时间敏感度。三者协作构成城乡一体化防灾系统的核心技术骨架(不同区域的部署重点如表2所示) 。

国内外城乡一体化防灾系统的典型实践案例

(一)日本地震预警系统的高效协同模式

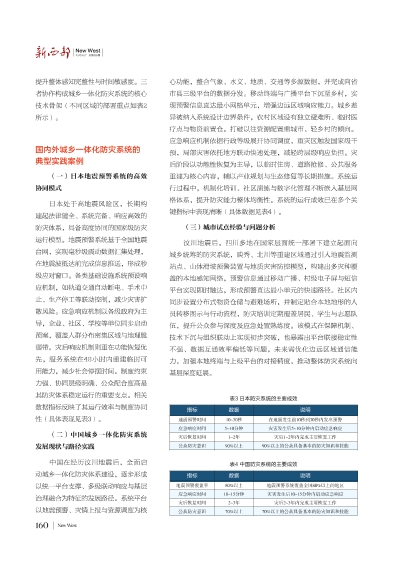

日本处于高地震风险区,长期构建起法律健全、系统完备、响应高效的防灾体系,具备高度协同的国家级防灾运行模型。地震预警系统基于全国地震台网,实现毫秒级震动数据汇集处理,在地震波抵达前完成信息推送,形成秒级应对窗口。各类基础设施系统预设响应机制,如轨道交通自动断电、手术中止、生产停工等联动控制,减少灾害扩散风险。应急响应机制以各级政府为主导,企业、社区、学校等单位同步启动预案,覆盖人群分布密集区域与地理脆弱带。灾后响应机制则重在功能恢复优先,服务系统在48小时内重建临时可用能力,减少社会停摆时间。制度约束力强、协同层级明确、公众配合度高是其防灾体系稳定运行的重要支点。相关数据指标反映了其运行效率与制度协同性(具体表现见表3) 。

(二)中国城乡一体化防灾系统发展现状与路径实践

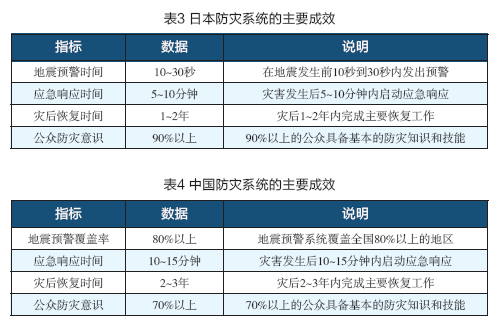

中国在经历汶川地震后,全面启动城乡一体化防灾体系建设,逐步形成以统一平台支撑、多级联动响应与基层治理融合为特征的发展路径。系统平台以地震预警、灾情上报与资源调度为核心功能,整合气象、水文、地质、交通等多源数据,并完成向省市县三级平台的数据分发。移动终端与广播平台下沉至乡村,实现预警信息直达最小网格单元,增强边远区域响应能力。城乡差异被纳入系统设计边界条件,农村区域设有独立避难所、临时医疗点与物资前置仓,打破以往资源配置重城市、轻乡村的倾向。应急响应机制依据行政等级展开协同调度,重灾区触发国家级干预,局部灾害依托地方联动快速处理,减轻跨层级响应负担。灾后阶段以功能性恢复为主导,以临时住房、道路抢修、公共服务重建为核心内容,辅以产业规划与生态修复等长期措施。系统运行过程中,机制化培训、社区演练与数字化管理不断嵌入基层网格体系,提升防灾能力整体均衡性。系统的运行成效已在多个关键指标中表现清晰(具体数据见表4) 。

(三)城市试点经验与问题分析

汶川地震后,四川多地在国家层面统一部署下建立起面向城乡统筹的防灾系统,映秀、北川等重建区域通过引入地震监测站点、山体滑坡预警装置与地质灾害防控模型,构建出多灾种覆盖的本地感知网络,预警信息通过移动广播、村级电子屏与短信平台实现即时触达,形成预警直达最小单元的快速路径。社区内同步设置分布式物资仓储与避难场所,并制定贴合本地地形的人员转移图示与行动流程,防灾培训定期覆盖居民、学生与志愿队伍,提升公众参与深度及应急处置熟练度。该模式在保障机制、技术下沉与组织联动上实现初步突破,也暴露出平台联接稳定性不强、数据互通效率偏低等问题,未来需优化边远区域通信能力,加强本地终端与上级平台的对接精度,推动整体防灾系统向基层深度延展。