凉山依惹小学:乡村教育的守望者

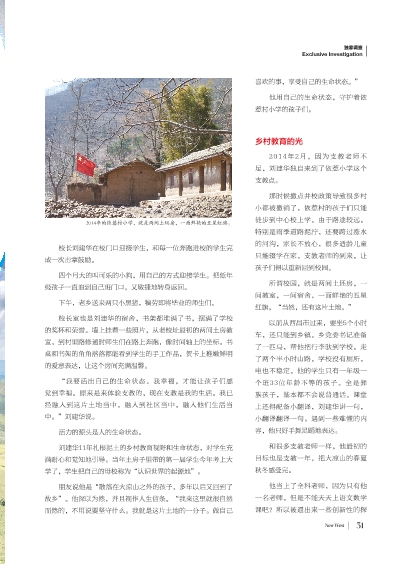

2014年的依惹村小学,就是两间土坯房,一面鲜艳的五星红旗。

校长刘建华在校门口迎接学生,和每一位奔跑进校的学生完成一次击掌鼓励。

四个月大的叫可乐的小狗,用自己的方式迎接学生。把低年级孩子一直追到自己班门口,又敏捷地转身返回。

下午,老乡送来两只小黑猪,犒劳即将毕业的师生们。

校长室也是刘建华的宿舍,书架都堆满了书,摆满了学校的奖杯和荣誉。墙上挂着一些照片,从老校址最初的两间土房教室,到村里路修通时师生们在路上奔跑,像时间轴上的坐标。书桌和书架的角角落落都能看到学生的手工作品,贺卡上稚嫩鲜明的爱意表达,让这个房间充满温馨。

“ 我要活出自己的生命状态。我幸福,才能让孩子们感觉到幸福。原来是来体验支教的,现在支教是我的生活。我已经融入到这片土地当中,融入到社区当中,融入他们生活当中。”刘建华说。

活力的源头是人的生命状态。

刘建华11年扎根泥土的乡村教育视野和生命状态,对学生充满耐心和觉知地引导。当年土房子里带的第一届学生今年考上大学了,学生把自己的母校称为“认识世界的起源地” 。

朋友说他是“散落在大凉山之外的孩子,多年以后又回到了故乡”。他深以为然,并且视作人生信条。“我来这里就很自然而然的,不用说要坚守什么。我就是这片土地的一分子。做自己喜欢的事,享受自己的生命状态。 ”

他用自己的生命状态,守护着依惹村小学的孩子们。

乡村教育的光

2014年2月,因为支教老师不足,刘建华独自来到了依惹小学这个支教点。

那时候撤点并校政策导致很多村小都被撤销了,依惹村的孩子们只能徒步到中心校上学。由于路途较远,特别是雨季道路泥泞,还要跨过涨水的河沟,家长不放心,很多适龄儿童只能辍学在家。支教老师的到来,让孩子们得以重新回到校园。

所谓校园,就是两间土坯房,一间教室,一间宿舍,一面鲜艳的五星红旗,“当然,还有这片土地。 ”

以前从西昌市过来,要坐5个小时车,还只能到乡镇。乡党委书记准备了一匹马,帮他把行李驮到学校,走了两个半小时山路。学校没有厕所,电也不稳定。他的学生只有一年级一个班33位年龄不等的孩子。全是彝族孩子,基本都不会说普通话。课堂上还得配备小翻译,刘建华讲一句,小翻译翻译一句。遇到一些难懂的内容,他只好手舞足蹈地表达。

和很多支教老师一样,他最初的目标也是支教一年,把大凉山的春夏秋冬感受完。

他当上了全科老师,因为只有他一名老师。但是不能天天上语文数学课吧?所以被逼出来一些创新性的探