九曲黄河万里腔— —黄河流域戏曲基因的千年流淌

黄河壶口瀑布

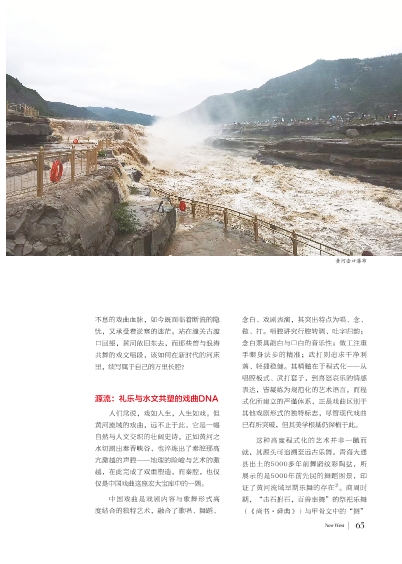

不息的戏曲血脉,如今既面临着断流的隐忧,又承受着淤塞的迷茫。站在潼关古渡口回望,黄河依旧东去,而那些曾与浪涛共舞的戏文唱段,该如何在新时代的河床里,续写属于自己的万里长腔?

源流:礼乐与水文共塑的戏曲DNA

人们常说,戏如人生,人生如戏。但黄河流域的戏曲,远不止于此,它是一幅自然与人文交织的壮阔史诗。正如黄河之水切割出秦晋峡谷,也淬炼出了秦腔那高亢激越的声腔——地理的险峻与艺术的激越,在此完成了双重塑造,而秦腔,也仅仅是中国戏曲这座宏大宝库中的一隅。

中国戏曲是戏剧内容与歌舞形式高度结合的独特艺术,融合了歌唱、舞蹈、念白、戏剧表演,其突出特点为唱、念、做、打。唱腔讲究行腔转调、吐字归韵;念白兼具韵白与口白的音乐性;做工注重手眼身法步的精准;武打则追求干净利落、轻捷稳健。其精髓在于程式化——从唱腔板式、武打套子,到喜怒哀乐的情感表达,皆凝练为规范化的艺术语言。而程式化所建立的严谨体系,正是戏曲区别于其他戏剧形式的独特标志,尽管现代戏曲已有所突破,但其美学根基仍深植于此。

这种高度程式化的艺术并非一蹴而就,其源头可追溯至远古乐舞。青海大通县出土的5000多年前舞蹈纹彩陶盆,所展示的是5000年前先民的舞蹈图景,印证了黄河流域早期乐舞的存在 。 商周时②期,“击石拊石,百兽率舞”的祭祀乐舞( 《尚书·舜典》)与甲骨文中的“舞”