九曲黄河万里腔— —黄河流域戏曲基因的千年流淌

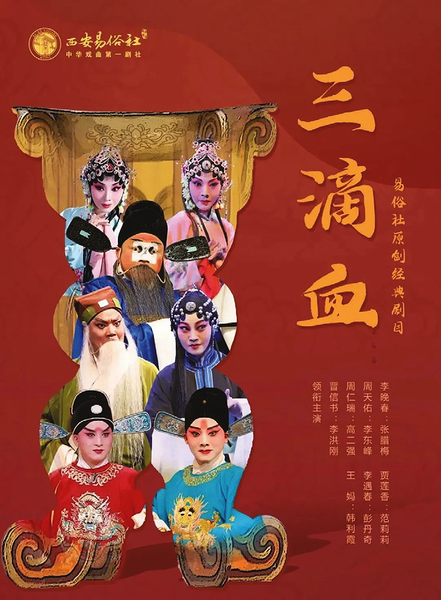

西安易俗社秦腔传统剧《三滴血》海报

“ 乐”记载,展现了艺术与宗教的紧密联系。西周礼乐制度进一步规范了表演程式,《诗经》中的“颂”诗与青铜器铭文共同佐证了这一体系化进程。春秋战国时期,“傩”仪式在河南、山西等地盛行,其角色扮演元素被视为戏曲雏形。

汉代戏曲迎来重要发展,洛阳烧沟汉墓的百戏陶俑与沂南汉墓乐舞画像石生动呈现了角抵、杂技等综合表演形式,其中已出现类似后世丑角的角色。至唐代,参军戏的兴起标志着戏曲艺术的成熟。这种由“参军”与“ 苍鹘”两个角色作科白对话、一智一愚进行滑稽表演的形式,堪称古代的相声,其表演模式被西安出土的唐代陶俑生动再现。敦煌112窟“反弹琵琶”的经典艺术形象,则展现了唐代乐舞的非凡造诣。这些艺术形态的演进,为宋元戏曲的繁荣奠定了坚实基础。

宋元时期,中国戏曲步入全新阶段。北宋都城汴梁的瓦舍勾栏,开创了中国戏曲的商业化演出模式。根据《 东京梦华录》记载,汴梁的桑家瓦子、中瓦、里瓦等娱乐场所“每日五更头回小杂剧,差晚看不及矣”,可见当时戏曲演出之盛。金代院本与诸宫调的发展,为元杂剧成熟铺就道路。山西洪洞县广胜寺明应王殿元代壁画“大行散乐忠都秀在此作场”,完整呈现了当时完整的舞台、服饰、乐器等细节。元代戏曲成就达到高峰,元杂剧的兴起使黄河流域成为全国戏曲中心,关汉卿等大家创作的《窦娥冤》《西厢记》至今传唱不衰。这一时期确立的“四折一楔子”结构,以及“末本”“旦本”角色体制,构建了中国戏曲的基本范式。

及至明清,戏曲发展的重心悄然转变,从范式确立转向了剧种的蓬勃发展与地方化演进,形成了多元并存的繁荣格局。明代中叶,传奇进入鼎盛时期,作家和剧本大量涌现,汤显祖的《牡丹亭》更将其艺术推向巅峰。在此背景下,黄河流域的戏曲博采前代遗产,呈现出剧种多元、声腔系统、艺术成熟的特征,最终催生出一系列底蕴深厚、风格各异的地方剧种,共同编织出中华戏曲文化的丰富面貌。其中,秦腔作为黄河流域最早的梆子声腔,于明清时期已体系完备。其唱腔高亢激越,以梆子击节,风格粗犷豪放,代表作有《火焰驹》《三滴血》等。山西蒲州梆子则以“椅子功”“翎子功”等绝技闻名,王存才的《挂画》被誉为“宁看存才挂画,不坐民国天下” 。豫剧脱 ③胎于明末“靠山吼”,经祥符调、豫东调等流派积淀,由常香玉凭借《花木兰》推广至全国,其唱腔豪放中见细腻,极富中原生活气息。晋剧融汇蒲剧与梆子腔,唱风婉转细腻,《打金枝》《算粮登殿》等剧目深刻折射出晋商文化与宫廷生活。而源于山东琴书的吕剧,清末借《王小赶脚》的“上妆扬琴”形式兴起,更以《李二嫂改嫁》等现代戏开创了独特的创新之路。

从《诗经》的颂歌到元杂剧的成熟,黄河流域的戏曲从未停止流动,它像黄河水一样,在历史的峡谷中不断改道,却始终奔涌向前。