九曲黄河万里腔— —黄河流域戏曲基因的千年流淌

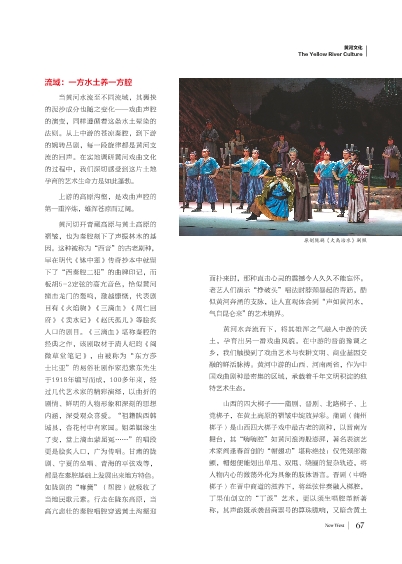

原创陇剧《大禹治水》剧照

流域:一方水土养一方腔

当黄河水流至不同流域,其裹挟的泥沙成分也随之变化——戏曲声腔的演变,同样遵循着这条水土晕染的法则。从上中游的苍凉秦腔,到下游的婉转吕剧,每一段旋律都是黄河支流的回声。在实地调研黄河戏曲文化的过程中,我们深切感受到这片土地孕育的艺术生命力是如此蓬勃。

上游的高原沟壑,是戏曲声腔的第一重淬炼,雄浑苍凉而辽阔。

黄河切开青藏高原与黄土高原的褶皱,也为秦腔刻下了声振林木的基因。这种被称为“西音”的古老剧种,早在明代《钵中莲》传奇抄本中就留下了“西秦腔二犯”的曲牌印记,而板胡5-2定弦的高亢音色,恰似黄河撞击龙门的轰鸣,激越慷慨,代表剧目有《火焰驹》《三滴血》《周仁回府》《卖水记》《赵氏孤儿》等脍炙人口的剧目。《三滴血》堪称秦腔的经典之作,该剧取材于清人纪昀《阅微草堂笔记》,由被称为“东方莎士比亚”的易俗社剧作家范紫东先生于1918年编写而成,100多年来,经过几代艺术家的精彩演绎,以曲折的剧情、鲜明的人物形象和深刻的思想内涵,深受观众喜爱。“祖籍陕西韩城县,杏花村中有家园。姐弟姻缘生了变,堂上滴血蒙屈冤……”的唱段更是脍炙人口,广为传唱。甘肃的陇剧、宁夏的坐唱、青海的平弦戏等,都是在秦腔基础上发展出来地方特色。如陇剧的“嘛簧”(帮腔)就吸收了当地民歌元素。行走在陇东高原,当高亢悲壮的秦腔唱腔穿透黄土沟壑迎面扑来时,那种直击心灵的震撼令人久久不能忘怀。老艺人们演示“挣破头”唱法时脖颈暴起的青筋,酷似黄河奔涌的支脉,让人直观体会到“声如黄河水,气自昆仑来”的艺术境界。

黄河水奔流而下,将其雄浑之气融入中游的沃土,孕育出另一番戏曲风貌。在中游的晋韵豫调之乡,我们触摸到了戏曲艺术与农耕文明、商业基因交融的鲜活脉搏。黄河中游的山西、河南两省,作为中国戏曲剧种最密集的区域,承载着千年文明积淀的独特艺术生态。

山西的四大梆子——蒲剧、晋剧、北路梆子、上党梆子,在黄土高原的褶皱中绽放异彩。蒲剧(蒲州梆子)是山西四大梆子戏中最古老的剧种,以晋南为舞台,其“嗨嗨腔”如黄河浪涛般澎湃,著名表演艺术家阎逢春首创的“帽翅功”堪称绝技:仅凭颈部微颤,帽翅便能划出单甩、双甩、绕圈的复杂轨迹,将人物内心的激荡外化为具象的肢体语言。晋剧(中路梆子)在晋中商道的滋养下,将丝弦伴奏融入梆腔,丁果仙创立的“丁派”艺术,更以须生唱腔革新著称,其声韵既承袭晋商票号的算珠脆响,又暗含黄土