解安宁:为中华母亲河造像

绿染母亲河( 400cm× 200cm)

为他提供了更多的描摹素材。

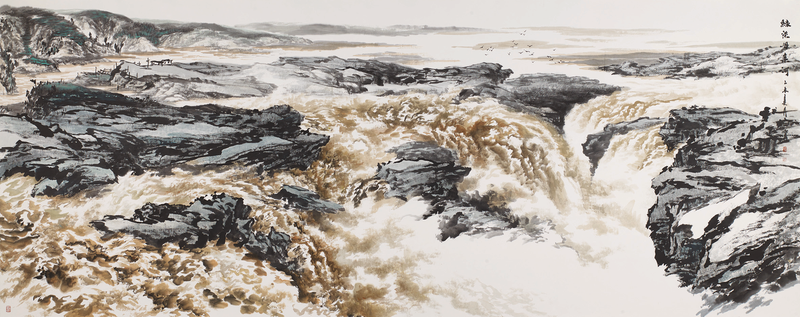

少年时代的解安宁,最愉快的时光是在黄河边度过的。他非常喜欢在黄河边玩耍,他爱黄河的奔腾激荡、勇往无前,黄河可以给人带来力量,让人心潮澎湃,更是能激起不可虚度年华的豪迈之情。

在韩城人的心中,司马迁是韩城的骄傲,也是这座城市最大的偶像。每到大年初四,解安宁都会随父母到家住司马祠旁村子的姨妈家走亲戚。起初,他只是对司马祠里的一切感到好奇。但当父亲向他讲述了司马迁的事迹后,他对司马迁的敬重油然而生。他开始主动读《史记》和了解更多有关司马迁的生平。司马迁在《报任安书》中“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉”,更是引起了他的思考。正是在这样的氛围中,他潜移默化间接受了中华优秀传统文化的熏陶,艺术审美也得到了提升。

在解安宁的求学路上,他先后遇到了许多良师。“我可以说是非常幸运的,人生刚起步的时候就遇到伯乐,让我能成就艺术梦想。小学时期,恩师王抗劳是我的美术启蒙教师,给我专业的指导,让我步入专业的发展。在‘韩城象山中学’,我遇到了影响自己艺术发展的关键人物冯中才先生。冯先生是‘长安画派’创始人赵望云的弟子,他将自己在赵望云那里学到的艺术理论和书画技法都倾囊相授。在大荔师范学校学习时,在恩师王非先生的指导下,我对黄宾虹的绘画有了系统的研究学习,更是对黄宾虹的每一幅山水作品都烂熟于胸。”说起求学路上的“幸运”时,他眼里闪着光。

在“韩城职业中专”任教期间,他开始从理论学习走向大量的艺术实践。除了完成任教工作外,他其余时间都用来绘画和研究临摹古代名家作品,如马远的《水图》、夏圭的《钱塘秋潮图》、黄公望的《富春山居图》、孙克弘的《十二水图》、崔慤的《梅溪瀑布图册页》、陈洪绶的《黄河巨津》等。他反复揣摩每幅古画运用的线条、笔墨、技法,直至领会精神后才下笔。

除了临摹古画,他还将目光投向了韩城的名胜古迹。据了解,韩城有各级文物保护单位208处,其中国家级17处、省级33处,素有“华夏史笔惟司马,关中文物最韩城”的美誉。而在这些文物保护单位中,很多寺庙殿宇中都保存着古代精美的壁画。

1985年春,解安宁骑着一辆二八大杠,带着水壶、干粮、铺盖穿梭在韩城的寺院、道观、庙宇乃至民居,可谓搜尽古画打草稿。“韩城的壁画题材广泛,不但有广为流传的《西游记》《三国演义》《封神演义》中的神话故事和英雄人物,也有如二十四