生育友好型社会背景下陪产假制度研究

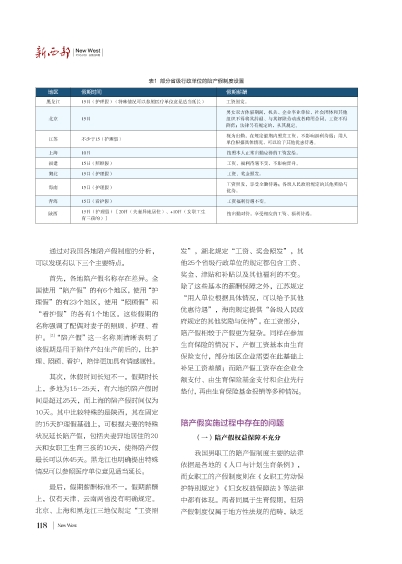

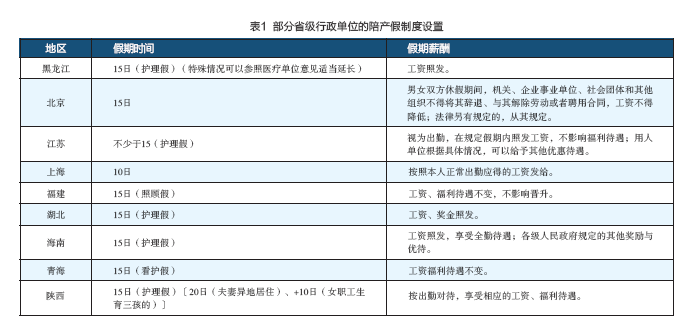

通过对我国各地陪产假制度的分析,可以发现有以下三个主要特点。

首先,各地陪产假名称存在差异。全国使用“陪产假”的有6个地区,使用“护理假”的有23个地区,使用“照顾假”和“ 看护假”的各有1个地区。这些假期的名称强调了配偶对妻子的照顾、护理、看护。 [2] “陪产假”这一名称则清晰表明了该假期是用于陪伴产妇生产前后的,比护理、照顾、看护,陪伴更加具有情感属性。

其次,休假时间长短不一。假期时长上,多地为15-25天,有六地的陪产假时间是超过25天,而上海的陪产假时间仅为10天。其中比较特殊的是陕西,其在固定的15天护理假基础上,可根据夫妻的特殊状况延长陪产假,包括夫妻异地居住的20天和女职工生育三孩的10天,使得陪产假最长可以休45天。黑龙江也明确提出特殊情况可以参照医疗单位意见适当延长。

最后,假期薪酬标准不一。假期薪酬上,仅有天津、云南两省没有明确规定。北京、上海和黑龙江三地仅规定“工资照发”,湖北规定“工资、奖金照发”,其他25个省级行政单位的规定都包含工资、奖金、津贴和补贴以及其他福利的不变。除了这些基本的薪酬保障之外,江苏规定“ 用人单位根据具体情况,可以给予其他优惠待遇”,海南规定提供“各级人民政府规定的其他奖励与优待”。在工资部分,陪产假相较于产假更为复杂。同样在参加生育保险的情况下,产假工资基本由生育保险支付,部分地区企业需要在此基础上补足工资差额;而陪产假工资存在企业全额支付、由生育保险基金支付和企业先行垫付,再由生育保险基金报销等多种情况。

陪产假实施过程中存在的问题

(一)陪产假权益保障不充分

我国男职工的陪产假制度主要的法律依据是各地的《人口与计划生育条例》 ,而女职工的产假制度则在《女职工劳动保护特别规定》《妇女权益保障法》等法律中都有体现。两者同属于生育假期,但陪产假制度仅属于地方性法规的范畴,缺乏