数字乡村视域下 提升青海农牧民数字素养的路径研究

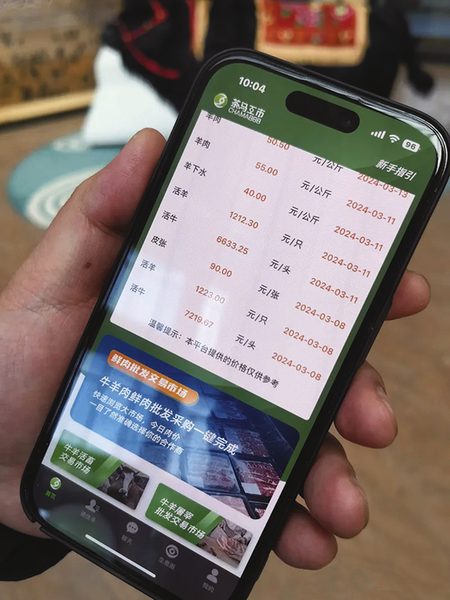

数字化交易让青海牛羊“云飞”全国各地

另一方面,开发与农牧区社会结构相匹配的数字应用场景。基于青海农牧区自身资源禀赋与产业基础,从乡村面临的重点问题和农牧民迫切需要出发,对不同农牧民群体,如农牧业生产企业、小农户、村干部、普通农户与老龄群体在农牧业生产、经营、生态宜居与乡村治理中的数字需求进行精准识别与转化,开发出与农牧民年龄、文化素养与生活经验相匹配的看得懂、少步骤、易操作的相关App、 公众号、小程序等数字应用软件,为农牧民进行数字实践提供客观物质保障,尤其是对于老年人更要注重软件应用的适老化,防止复杂化以降低使用数字技术的畏难情绪,保障其获取数字权利与利益。

(四)构建数字素养培育体系,提升农牧民数字培育质量

一是形成由政府、社会组织、乡村精英与家庭成员共同组成的多元主体协同培育模式。政府发挥主导与监督作用,尤其是要鼓励第三方培训机构、数字化企业以及青海高校等主体的参与,发挥他们的技术与人才,尤其是数字化专业人才的优势,负责对农牧民进行专业数字技能的培育;乡村精英与家庭成员发挥其熟人作用,对农牧民的数字观念进行引导与示范。二是在培育内容与形式上采取差异化策略。根据语言文化水平、年龄以及职业的不同,设置不同语种、级别的数字素养训练课程。针对留守的高龄老年人、残疾人等数字弱势群体,主要集中于生活层面的可反复使用的简单数字操作,以村委会及乡村精英的帮扶实现;对具有一定学习能力的农牧民群体,主要针对网上购物、就医与社交等数字生活化技能,通过亲戚朋友和家庭成员的引导与帮助实现;针对需要高层次数字技能的电商大户、新型职业农民等,主要开展在数字内容创作、数字运营管理与大数据应用方面的培训,依靠企业与第三方培训机构等提供专业化培训。在培育形式上,通过线上与线下相结合,开展场景式实践培育。充分利用线上的资源与规模优势,对农牧民进行数字技术基础知识的普及,扩大接受数字技术培育对象的覆盖面;线下则以不同应用场景的技能训练为主,通过师傅带徒弟“一对一”式的数字场景帮扶与指导,提升农牧民运用数字技术的效能感,增强对数字技术从心理接受、态度转变到积极行为的自适应力重构能力。

参考文献

[1]李强,孟如.数字素养是乡村生活数字化转型的驱动力吗?——基于山东省1037位农村居民的调研数据[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2024(2):140-150.

[2]李玲,石嘉懿.共同富裕目标下数字技能促进农村低收入居民增收研究[J].农村经济,2025(1):1-11.

[3]《 全民数字素养与技能发展水平调查报告》发布 我国六成以上公民具备初级及以上数字素养与技能[J].中国教育网络,2024(10):13.

[4]蒋洪杰,欧阳曦.《中国数字乡村发展报告(2022年)》发布[J].乡村科技,2023(4):2.

[5]2019年全国各省市县域农产品网络零售额排名[EB/OL].https://m.163.com/dy/article/FC3T938L05198SOQ.html.

[6]〔 法〕H·孟德拉斯.农民的终结[M].李培林,译.中国社会科学出版社,1991.

[7]张茂元.“技术—社会”研究的理论渊源及其发展——结构论与结构化论的比较分析[J].新视野,2018(5):123-128.

[8]陆益龙.“数字下乡”:数字乡村建设的经验、困境及方向[J].社会科学研究,2022(3):126-134.

作者简介

尹秀娟 青海师范大学经济管理学院副教授,研究方向为区域经济学