新征程上边疆民族地区大学生农村就业难题及其破解路径

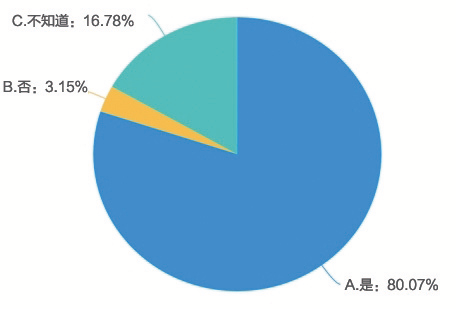

图1到边疆民族地区农村就业是否有助于实现自身价值

图1到边疆民族地区农村就业是否有助于实现自身价值 因,边疆民族地区与东部地区发展的差距较大,特别是在城乡发展方面。边疆民族地区的农村经济发展内生动力不足,农业现代化水平不高,已成为影响发展的薄弱环节,制约着边疆民族地区的高质量发展。习近平总书记指出:“强国必先强农,农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国。”[5]党和国家高度重视边疆民族地区的农村发展问题,致力于解决边疆民族地区“三农”问题,全面推进乡村振兴战略。

破解边疆民族地区农村发展难题主要在于吸引和留住人才。历史和实践证明,哪个地方拥有人才,哪个地方就拥有发展的核心竞争力,特别是在大数据、人工智能时代。大学生是国家培养的栋梁之材,势必要为国家发展、社会进步贡献聪明才智。广大青年生逢其时,也重任在肩。[6]边疆民族地区的农村发展需要大学生支持,他们接受过高等教育,知识面相对较广,技术水平相对较高,能够为边疆民族地区的农村发展注入活力。

(三)边疆民族地区农村发展与大学生就业二者相互助力

边疆民族地区的农村发展需要人才,而大学生需要大展拳脚的平台与机会,两者彼此影响、相互助力。边疆民族地区农村经济发展落后,生活条件艰苦,基础设施不完善,相对于发展条件更为成熟的城市而言,边疆民族地区的农村反而能够为大学生提供了更多施展才华的机会和空间。同时,对于大学生而言,越是生活和工作条件艰苦的地方越是能够锻炼人,更好地成才发展。在边疆民族地区的农村就业是一次难得的人生经历,有利于大学生在努力工作中丰富阅历、增长才干,促进农村经济发展、维护基层稳定、守护边疆安全,铸牢中华民族共同体意识。因此,它们之间是相辅相成的关系。

边疆民族地区大学生农村就业难题

虽然大学生到边疆民族地区农村就业的前景光明、意义深远,但在现实生活中,大学生真正能够深入边疆民族地区的农村工作尚有一定难度。本文通过抽取286名边疆民族地区高校大学生进行问卷调查以及访谈部分有代表性的在边疆民族地区农村工作的大学生后,分析得出边疆民族地区大学生农村就业难题难在哪里,以下分别从大学生、农村、政府三个层面进行论述解释。

(一)大学生的就业认知与实践存在差距

有什么样的就业观,就有什么样的就业选择。可在实际找工作中,大学生的就业认知与实践存在一定的差距。具体体现在:

在“您觉得大学生去到边疆民族地区农村就业是否有助于实现自身价值?”的问卷调查问题中,如图1所示,有80.07%的大学生觉得“是”,有16.78%的大学生选择“不知道”,还有3.15%的大学生的答案为“否”。选择“是”的大学生比例明显高于选择“否”和“不知道”的大学生。由此可知,大部分大学生认为到边疆民族地区农村工作有助于实现自身价值。

在“您愿意到边疆民族地区的农村就业吗?”的问卷调查问题中,有44.41%的大学生“愿意”,有18.53%的大学生“不愿意”,有37.06%的大学生“不确定”。其中,表明“愿意”的大学生占比是明显高于“不愿意”的大学生的,整体上看,被访者中至少有四成多或者说有更多的人(这里面需要结合考虑表达“不确定”的大学生人数中下一步就业选择结果的具体情况而定)愿意去到边疆民族地