高质量发展目标下贵州易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化的困境与路径研究

统文化与现代城市文化的碰撞、搬迁群体之间的文化差异、搬迁群体与城镇原住群体之间的文化适应等内容。研究认为,搬迁群众的城镇化安置将农村社会的文化体系移植到城市社区中,出现文化震荡[8] 、 文化焦虑、文化贫困[9]等问题,提出融入文化氛围、促进文化融合、注入城市文化[ 10 ]等对策。已有研究成果日渐丰富,从多个角度对此议题进行了研究,但缺乏对现阶段贵州易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化的关注。贵州如何推动易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化?高质量发展目标下面临哪些困境?如何突破困境实现高质量发展?这是实践中的重要问题,也是本文研究的主要内容。

高质量发展目标下贵州易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化的主要困境

易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化具有时代发展的必然性、价值耦合的关联性以及促进民生的现实性,实现高质量发展则是现阶段的目标靶向,更加注重从数值提高转向质量提升,但也面临实践中的困境。

(一)就业吸纳空间较小

1、岗位开发的空间局限

空间是人类实践活动生成的“区域”和行动的“场域”,任何社会活动都是空间性的行动,易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化亦是如此。运用空间开发就业岗位是促进高质量充分就业的基础一步、关键一环,但贵州是西部内陆省份,相对东部沿海地区而言,城镇经济发展程度不高,二、三产业发展水平及带动能力较低,为搬迁群众开发就业岗位的空间较小。加之,易地扶贫搬迁安置区作为一个搬迁群众由乡到城转变的新型空间,经济基础薄弱、社会资本欠缺、情感网络分散,空间生产的藩篱增加,岗位开发的难度加大,稳定就业的压力加剧。

2、帮扶车间的有限吸纳

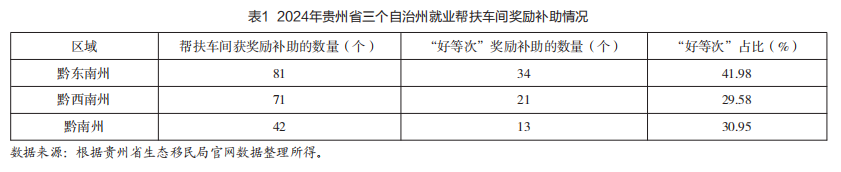

帮扶车间是帮助搬迁群众在“家门口”实现就业的小型生产单位和近距离务工岗位。贵州提出10条措施鼓励和支持帮扶车间吸纳难以外出务工的搬迁群众就近就业,截至2025年1月,帮扶车间共1437个,吸纳就业16.5万人,其中搬迁群众2.49万人[11],仅占比15.09%。近年来,贵州制定了就业帮扶车间奖励补助政策,明确参评标准、评出不同等次、给予奖励补助。

数据对比显示(表1),贵州省内易地扶贫搬迁任务较重的三个少数民族自治州,就业帮扶车间不仅数量上有差距,吸纳搬迁群众就业的能力也有所差异,且总体上吸纳不足、带动不够、效果不佳。

(二)持续增收张力互掣

1、产业带动增收的链条较短

贵州各地安置区落户的企业,主要是来料加工生产的小规模劳动密集型企业。产业结构较为单一、产业技术人才缺乏、科技创新含量较低,这制约了产业的发展和升级,尚未形成有效的增收链条,产业带动就业的人数较少、辐射较小、效益较差。

2、群众从业转型的难度较大

搬迁群众的生计方式虽已呈现多元化的态势,但稳定就业的比例不大、充分就业的程度不深,部分群众依靠公益性岗位就