中华优秀传统文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政探索

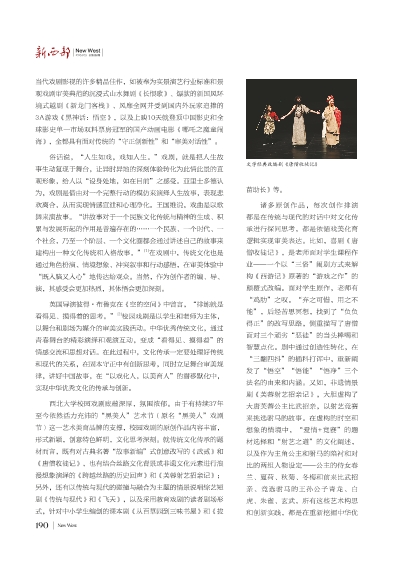

文学经典改编剧《唐僧收徒记》

当代戏剧影视的许多精品佳作,如被奉为实景演艺行业标准和景观戏剧审美典范的沉浸式山水舞剧《长恨歌》、爆款的新国风环境式越剧《新龙门客栈》、风靡全网并受到国内外玩家追捧的3A游戏《黑神话:悟空》,以及上映10天就登顶中国影史和全球影史单一市场双料票房冠军的国产动画电影《哪吒之魔童闹海》,全都具有面对传统的“守正创新性”和“审美对话性” 。俗话说,“人生如戏,戏如人生。”戏剧,就是把人生故事生动复现于舞台,让异时异地的深刻体验转化为此情此景的直观形象,给人以“设身处地,如在目前”之感受。亚里士多德认为,戏剧是借由对一个完整行动的模仿来演绎人生故事,表现悲欢离合,从而实现情感宣泄和心理净化。王国维说,戏曲是以歌舞来演故事。“讲故事对于一个民族文化传统与精神的生成、积累与发展所起的作用是普遍存在的……一个民族、一个时代、一个社会,乃至一个阶层、一个文化圈都会通过讲述自己的故事来建构出一种文化传统和人格故事。 ”[1] 在戏剧中,传统文化也是通过角色扮演、情境想象、冲突叙事和行动感悟,在审美体验中“ 既入脑又入心”地传达给观众。当然,作为创作者的编、导、演,其感受会更加热烈,其体悟会更加深刻。

英国导演彼得·布鲁克在《空的空间》中曾言,“排练就是看得见、摸得着的思考。 ” [ 2]校园戏剧是以学生和老师为主体,以舞台和剧场为媒介的审美实践活动。中华优秀传统文化,通过青春舞台的精彩演绎和观演互动,变成“看得见、摸得着”的情感交流和思想对话。在此过程中,文化传承一定要处理好传统和现代的关系,在固本守正中有创新思考,同时立足舞台审美规律,讲好中国故事,在“以戏化人,以美育人”的潜移默化中,实现中华优秀文化的传承与创新。

西北大学校园戏剧底蕴深厚,氛围浓郁。由于有持续37年至今依然活力充沛的“黑美人”艺术节(原名“黑美人”戏剧节)这一艺术美育品牌的支撑,校园戏剧的原创作品内容丰富,形式新颖,创意特色鲜明,文化思考深刻。就传统文化传承的题材而言,既有对古典名著“故事新编”式创意改写的《武贰》和《 唐僧收徒记》,也有结合丝路文化背景或非遗文化元素进行浪漫想象演绎的《跨越丝路的历史回声》和《芙蓉射艺招亲记》 ;另外,还有以传统与现代的碰撞与融合为主题的情景说唱综艺短剧《传统与现代》和《飞天》,以及采用教育戏剧的读者剧场形式,针对中小学生编创的课本剧《从百草园到三味书屋》和《拔苗助长》等。

诸多原创作品,每次创作排演都是在传统与现代的对话中对文化传承进行探问思考,都是依循戏美化育逻辑实现审美表达。比如,喜剧《唐僧收徒记》,是老师面对学生课程作业——一个以“三俗”闹剧方式来解构《西游记》原著的“游戏之作”的颠覆式改编。面对学生原作,老师有“ 鸡肋”之叹。“弃之可惜,用之不能”,后经苦思冥想,找到了“负负得正”的改写思路,侧重描写了唐僧面对三个顽劣“恶徒”的当头棒喝和智慧点化。剧中通过创造性转化,在“ 三翻四抖”的插科打诨中,重新阐发了“悟空”“悟能”“悟净”三个法名的由来和内涵。又如,非遗情景剧《芙蓉射艺招亲记》,大胆虚构了大唐芙蓉公主比武招亲,以射艺竞赛来挑选驸马的故事。在虚构的时空和想象的情境中,“爱情+竞赛”的题材选择和“射艺之道”的文化阐述,以及作为主角公主和驸马的陪衬和对比的两组人物设定——公主的侍女春兰、夏荷、秋菊、冬梅和前来比武招亲、竞选驸马的王孙公子青龙、白虎、朱雀、玄武,所有这些艺术构思和创新实践,都是在重新挖掘中华优