人类发展与野生动物保护: 冲突与共生的生态叙事

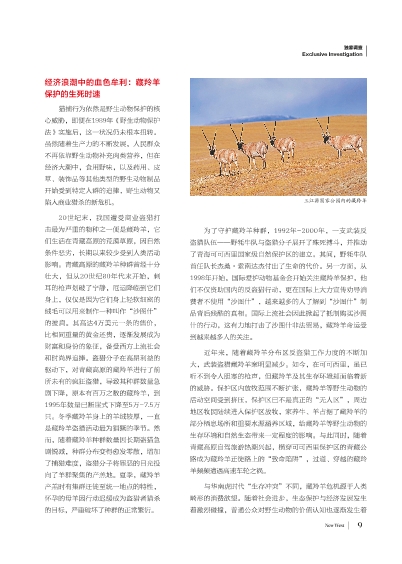

三江源国家公园内的藏羚羊

经济浪潮中的血色牟利:藏羚羊 保护的生死时速

猎捕行为依然是野生动物保护的核心威胁,即便在1989年《野生动物保护法》实施后,这一状况仍未根本扭转。虽然随着生产力的不断发展,人民群众不再依靠野生动物补充肉类营养,但在经济大潮中,食用野味,以及药用、皮草、装饰品等其他类型的野生动物制品开始受到特定人群的追捧,野生动物又陷入商业猎杀的新危机。

20世纪末,我国遭受商业盗猎打击最为严重的物种之一便是藏羚羊,它们生活在青藏高原的荒漠草原,因自然条件恶劣,长期以来较少受到人类活动影响。青藏高原的藏羚羊种群曾经十分壮大,但从20世纪80年代末开始,刺耳的枪声划破了宁静,厄运降临到它们身上,仅仅是因为它们身上轻软细密的绒毛可以用来制作一种叫作“沙图什”的披肩。其高达4万美元一条的售价,比相同重量的黄金还贵,逐渐发展成为财富和身份的象征,备受西方上流社会和时尚界追捧。盗猎分子在高昂利益的驱动下,对青藏高原的藏羚羊进行了前所未有的疯狂盗猎,导致其种群数量急剧下降,原本有百万之数的藏羚羊,到1995年数量已断崖式下降至5万-7.5万只。冬季藏羚羊身上的羊绒较厚,一直是藏羚羊盗猎活动最为猖獗的季节。然而,随着藏羚羊种群数量因长期盗猎急剧锐减,种群分布变得愈发零散,增加了捕猎难度,盗猎分子将罪恶的目光投向了羊群聚集的产羔地。夏季,藏羚羊产羔时有集群迁徙至统一地点的特性,怀孕的母羊因行动迟缓成为盗猎者猎杀的目标,严重破坏了种群的正常繁衍。

为了守护藏羚羊种群,1992年-2000年,一支武装反盗猎队伍——野牦牛队与盗猎分子展开了殊死搏斗,并推动了青海可可西里国家级自然保护区的建立。其间,野牦牛队首任队长杰桑·索南达杰付出了生命的代价。另一方面,从1998年开始,国际爱护动物基金会开始关注藏羚羊保护,他们不仅资助国内的反盗猎行动,更在国际上大力宣传劝导消费者不使用“沙图什”,越来越多的人了解到“沙图什”制品背后残酷的真相。国际上流社会因此掀起了抵制购买沙图什的行动,这有力地打击了沙图什非法贸易,藏羚羊命运受到越来越多人的关注。

近年来,随着藏羚羊分布区反盗猎工作力度的不断加大,武装盗猎藏羚羊案明显减少。如今,在可可西里,虽已听不到令人胆寒的枪声,但藏羚羊及其生存环境却面临着新的威胁。保护区内放牧范围不断扩张,藏羚羊等野生动物的活动空间受到挤压,保护区已不是真正的“无人区”,周边地区牧民陆续进入保护区放牧,家养牛、羊占据了藏羚羊的部分栖息场所和重要水源涵养区域,给藏羚羊等野生动物的生存环境和自然生态带来一定程度的影响。与此同时,随着青藏高原自驾旅游热潮兴起,横穿可可西里保护区的青藏公路成为藏羚羊迁徙路上的“致命陷阱”,过道、穿越的藏羚羊频频遭遇高速车轮之祸。

与华南虎时代“生存冲突”不同,藏羚羊危机源于人类畸形的消费欲望。随着社会进步,生态保护与经济发展发生着激烈碰撞,普通公众对野生动物的价值认知也逐渐发生着