人类发展与野生动物保护: 冲突与共生的生态叙事

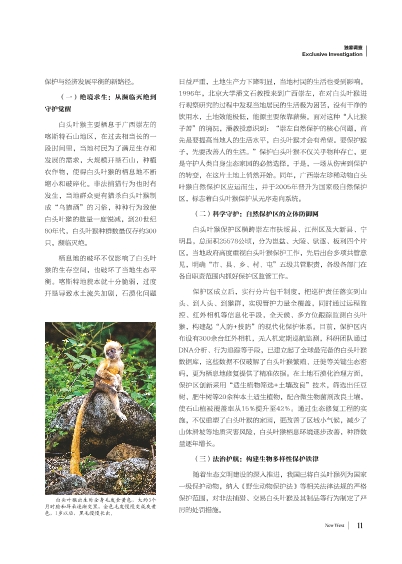

白头叶猴出生时全身毛发金黄色,大约3个月时脸和耳朵逐渐变黑,金色毛发慢慢变成灰黄色,1岁以后,黑毛慢慢长出。

保护与经济发展平衡的新路径。

(一)绝境求生:从濒临灭绝到守护觉醒

白头叶猴主要栖息于广西崇左的喀斯特石山地区,在过去相当长的一段时间里,当地村民为了满足生存和发展的需求,大规模开垦石山,种植农作物,使得白头叶猴的栖息地不断缩小和破碎化。非法捕猎行为也时有发生,当地群众更有猎杀白头叶猴制成“乌猿酒”的习俗,种种行为致使白头叶猴的数量一度锐减,到20世纪80年代,白头叶猴种群数量仅存约300只,濒临灭绝。

栖息地的破坏不仅影响了白头叶猴的生存空间,也破坏了当地生态平衡。喀斯特地貌本就十分脆弱,过度开垦导致水土流失加剧,石漠化问题日益严重,土地生产力下降明显,当地村民的生活也受到影响。1996年,北京大学潘文石教授来到广西崇左,在对白头叶猴进行观察研究的过程中发现当地居民的生活极为困苦,没有干净的饮用水,土地效能极低,能源主要依靠薪柴。面对这种“人比猴子苦”的境况,潘教授意识到:“崇左自然保护的核心问题,首先是要提高当地人的生活水平,白头叶猴才会有希望。要保护猴子,先要改善人的生活。”保护白头叶猴不仅关乎物种存亡,更是守护人类自身生态家园的必然选择,于是,一场从伤害到保护的转变,在这片土地上悄然开始。同年,广西崇左珍稀动物白头叶猴自然保护区应运而生,并于2005年晋升为国家级自然保护区,标志着白头叶猴保护从无序走向系统。

(二)科学守护:自然保护区的立体防御网

白头叶猴保护区横跨崇左市扶绥县、江州区及大新县、宁明县,总面积25578公顷,分为岜盆、大陵、驮逐、板利四个片区。当地政府高度重视白头叶猴保护工作,先后出台多项共管意见,明确“市、县、乡、村、屯”五级共管职责,各级各部门在各自职责范围内抓好保护区监管工作。

保护区成立后,实行分片包干制度,把巡护责任落实到山头、到人头、到猴群,实现管护力量全覆盖,同时通过远程监控、红外相机等信息化手段,全天候、多方位跟踪监测白头叶猴,构建起“人防+技防”的现代化保护体系。目前,保护区内布设有300余台红外相机,无人机定期巡航监测,科研团队通过DNA分析、行为追踪等手段,已建立起了全球最完备的白头叶猴数据库,这些数据不仅破解了白头叶猴繁殖、迁徙等关键生态密码,更为栖息地修复提供了精准依据。在土地石漠化治理方面,保护区创新采用“适生植物筛选+土壤改良”技术,筛选出任豆树、肥牛树等20余种本土适生植物,配合微生物菌剂改良土壤,使石山植被覆盖率从15%提升至42%。通过生态修复工程的实施,不仅重塑了白头叶猴的家园,更改善了区域小气候,减少了山体滑坡等地质灾害风险,白头叶猴栖息环境逐步改善,种群数量逐年增长。

(三)法治护航:构建生物多样性保护铁律

随着生态文明建设的深入推进,我国已将白头叶猴列为国家一级保护动物,纳入《野生动物保护法》等相关法律法规的严格保护范围,对非法捕猎、交易白头叶猴及其制品等行为制定了严厉的处罚措施。