科技赋能 潜力无限——“三北”工程的宁夏智慧

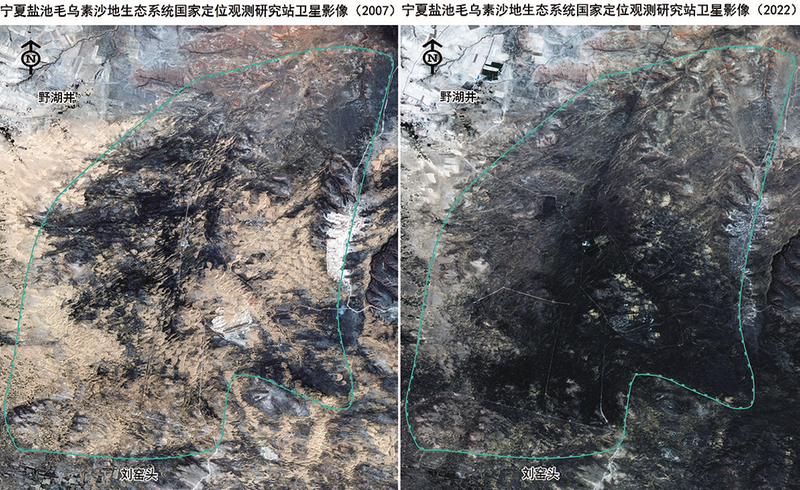

宁夏盐池毛乌素沙地生态系统变化卫星影像比较图

春浩林草产业专业合作社柠条平茬转饲加工出的家畜饲料

受益、生态保护效果最为显著的生态移民典范。“西海固”指宁夏六盘山地区西吉、海原、固原等8个贫困县,一度被联合国教科文组织定义为人类不能生存之地。这里地处黄土高原丘陵沟壑地带,山高坡陡,雨水稀少,十年九旱,水土流失严重,极端气候日趋增加,是“三北”工程需要重点修复的区域。从“三北”工程一期开始,宁夏在中央的大力支持下,先后6次有计划有组织地开展大规模移民,将西海固山区123.26万群众搬迁到北部的黄河灌溉区。经过30多年的生态移民、封山禁牧、造林种草,230万亩的生态得到修复,森林覆盖率达到16%,水土流失治理达到80%,年平均减少入黄泥沙3000万吨以上,固原县等地观察到金钱豹等珍稀动物开始在森林中现身。闽宁地区也变成了习近平总书记当年预言的金沙滩,成为中国生产优质酿酒葡萄的最佳生态区之一。移民发展了以葡萄、枸杞、大枣为主的庭院经济,成为全国重点乡镇。吴忠市红寺堡区也建成了最大单体生态移民安置区。在西海固长大的宁夏退耕还林与三北工作站(以下简称“ 宁夏三北站”)站长王治啸感触最深,“回过头来看,人口迁出的北部山区的植被逐步恢复,监控水土流失得到减轻。而移民区比如1998年开始建设的红寺堡区,是23万移民让这里从荒漠变为绿洲。 ”

吴忠市盐池县是中国著名的滩羊产区。2003年“三北”工程进入第四期后,宁夏率先实施全域禁牧封育。对于以畜牧业为主的盐池县来说,饲料问题是政府和养殖户最关心的头等大事。饲料市场的需求与如何循环利用沙生植物,推动着春浩林草合作社负责人张树新等人不断创新。张树新与山东企业研发出柠条加工成饲料的机械设备,还研究出将沙生植物加工成供热燃料的生产线。柠条平茬转饲加工利用,是盐池县与春浩林草为很多封山禁牧区与荒漠化治理区域提供的一种沙生植物循环利用的可借鉴方式。甘肃、内蒙古很多企业也引进了这项技术和设备。张树新说,“像盐池遇到今年这样的旱情,饲草短缺,柠条饲料成了滩羊的救命草。20多年来,宁夏全域禁牧封育后,自然生态和畜牧业都给予人类一种全新的回馈。植被覆盖从禁牧前的35%提高到2022年的56.7%;畜牧业总产值与禁牧前人们设想的相反,增长了7.67倍。这也是宁夏寻找出的一条生态保护和经济发展双赢的新路子。

科学理念、科技赋能助力黄河“几字弯”攻坚战

“ 三北”工程黄河“几字弯”攻坚战片区涉及内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、山西五省区,其中只有宁夏全境属于黄河“几字弯”攻坚战片区。“规划在先,科技赋能,开展多方统筹协作、联防联治与国际合作,是我们这两年在黄河‘几字弯’攻坚战中的工作特色和重点。”王治啸介绍道。