身在万物中 心在万物上— —从一名生态保护员视角解读秦岭年轮里的26年守护

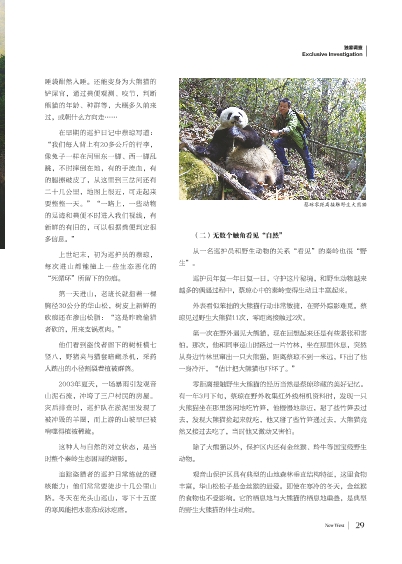

蔡琼零距离接触野生大熊猫

睡袋酣然入睡。还能变身为大熊猫的铲屎官,通过粪便观测、咬节,判断熊猫的年龄、种群等,大概多久前来过,或朝什么方向走… …

在早期的巡护日记中蔡琼写道:“我们每人背上有20多公斤的行李,像兔子一样在河里东一脚、西一脚乱跳,不时摔倒在地,有的手流血,有的腿擦破皮了,从这里到三岔河还有二十几公里,地图上很近,可走起来要整整一天。”“一路上,一些动物的足迹和粪便不时进入我们视线,有新鲜的有旧的,可以根据粪便判定很多信息。 ”

上世纪末,初为巡护员的蔡琼,每次进山都能撞上一些生态恶化的“死循环”所留下的伤痕。

第一天进山,老班长就指着一棵胸径30公分的华山松,树皮上新鲜的砍痕还在渗出松脂:“这是昨晚偷猎者砍的,用来支锅煮肉。 ”

他们看到盗伐者留下的树桩横七竖八,野猪夹与猎套暗藏杀机,采药人踏出的小径割裂着植被群落。

2003年夏天,一场暴雨引发观音山泥石流,冲垮了三户村民的房屋。灾后排查时,巡护队在淤泥里发现了被冲毁的羊圈,而上游的山坡早已被啃噬得植被稀疏。

这种人与自然的对立状态,是当时整个秦岭生态困局的缩影。

追踪盗猎者的巡护日常练就的硬核能力:他们常常要徒步十几公里山路。冬天在光头山巡山,零下十五度的寒风能把水壶冻成冰疙瘩。

(二)无数个触角看见“自然”

从一名巡护员和野生动物的关系“看见”的秦岭也很“野生” 。

巡护员年复一年日复一日,守护这片秘境,和野生动物越来越多的偶遇过程中,蔡琼心中的秦岭变得生动且丰富起来。

外表看似笨拙的大熊猫行动非常敏捷,在野外踪影难觅。蔡琼见过野生大熊猫11次,零距离接触过2次。

第一次在野外遇见大熊猫,现在回想起来还是有些紧张和害怕。那次,他和同事巡山时路过一片竹林,坐在那里休息,突然从身边竹林里窜出一只大熊猫,距离蔡琼不到一米远,吓出了他一身冷汗,“估计把大熊猫也吓坏了。 ”

零距离接触野生大熊猫的经历当然是蔡琼珍藏的美好记忆。有一年3月下旬,蔡琼在野外收集红外线相机资料时,发现一只大熊猫坐在那里悠闲地吃竹笋,他慢慢地靠近,掰了些竹笋丢过去,发现大熊猫捡起来就吃,他又掰了些竹笋递过去,大熊猫竟然又接过去吃了,当时他又激动又害怕。

除了大熊猫以外,保护区内还有金丝猴、羚牛等国宝级野生动物。

观音山保护区具有典型的山地森林垂直结构特征,这里食物丰富,华山松松子是金丝猴的最爱。即使在寒冷的冬天,金丝猴的食物也不受影响。它的栖息地与大熊猫的栖息地重叠,是典型的野生大熊猫的伴生动物。