身在万物中 心在万物上— —从一名生态保护员视角解读秦岭年轮里的26年守护

秦岭朱鹮创造了生态保护的奇迹

的完整性,山在他心里早就不是概念性存在了。

我们保护的是完整生境

蔡琼眼中的山、水、人、野生动物,是一个充满灵性的整体,在他心里有一个立体的生态保护系统。“我们不仅仅是保护野生动物,而且保护整片生境。”“保护栖息地与生物多样性。 ”

2006年,随着《秦岭生态环境保护条例》颁布,观音山迎来了首批科研团队。蔡琼从巡护员转岗为科研助理,跟着专家在核心区布设红外相机,用数据揭开观音山生态系统的神秘面纱。

最初三个月,相机只拍到野猪、豹猫等常见物种,当第一张林麝的照片出现在电脑屏幕上时,整个科研站的人都围了过来——那是一只雄性林麝在溪边饮水的画面,这是时隔15年后,林麝在观音山的首次影像记录。

2008年秦岭生态修复工程全面启动后,保护区通过“退耕还林+生态补偿”政策,引导周边村民参与植被恢复,累计种植秦岭冷杉、连香树等树种10万余株;实施“人退兽进”策略,划定生态廊道,让野生动物栖息地重归完整。

2020年,红外相机记录的哺乳动物种类从最初的23种已增至47种。

蔡琼曾连续三个月蹲守在海拔2500米的观测点,记录川金丝猴的社群行为。看到幼猴在树冠间嬉戏,家族群从容觅食的画面让他体会到,“科学保护正在让这片山林重获生命力。 ”

(一)朱鹮保护奇迹的参与者

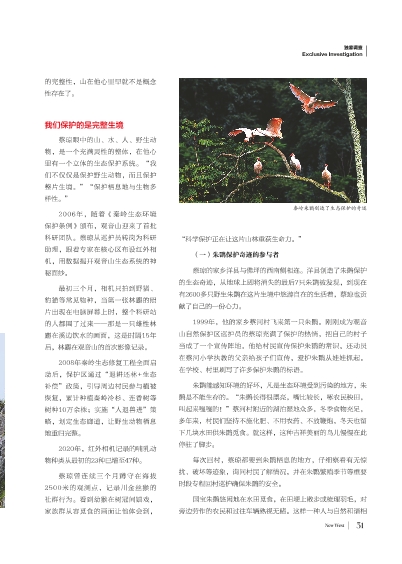

蔡琼的家乡洋县与佛坪的西南侧相连。洋县创造了朱鹮保护的生态奇迹,从地球上即将消失的最后7只朱鹮被发现,到现在有2600多只野生朱鹮在这片生境中悠游自在的生活着,蔡琼也贡献了自己的一份心力。

1999年,他的家乡蔡河村飞来第一只朱鹮。刚刚成为观音山自然保护区巡护员的蔡琼充满了保护的热情,把自己的村子当成了一个宣传阵地。他给村民宣传保护朱鹮的常识,还动员在蔡河小学执教的父亲给孩子们宣传,爱护朱鹮从娃娃抓起。在学校、村里刷写了许多保护朱鹮的标语。

朱鹮能感知环境的好坏,凡是生态环境受到污染的地方,朱鹮是不能生存的。“朱鹮长得很漂亮,嘴比较长,啄农民秧田,叫起来嘎嘎的!”蔡河村附近的湖泊湿地众多,冬季食物充足,多年来,村民们坚持不施化肥、不用农药、不放鞭炮,冬天也留下几块水田供朱鹮觅食。就这样,这种吉祥美丽的鸟儿慢慢在此停驻了脚步。

每次回村,蔡琼都要到朱鹮栖息的地方,仔细察看有无惊扰、破坏等迹象,询问村民了解情况,并在朱鹮繁殖季节等重要时段专程回村巡护确保朱鹮的安全。

国宝朱鹮悠闲地在水田觅食,在田埂上散步或梳理羽毛,对旁边劳作的农民和过往车辆熟视无睹。这样一种人与自然和谐相