千年舟楫处,黄河古渡口

黄河大梯子崖

扇大门的豁口下奋力跳跃,偶有一跃而过者,烧尾为龙,腾飞九天,这便是鲤鱼跃龙门的传说。

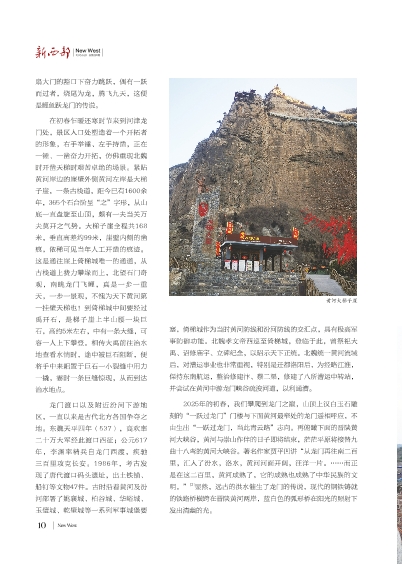

在初春乍暖还寒时节来到河津龙门处,景区入口处塑造着一个开拓者的形象,右手举锤、左手持凿,正在一锤、一凿奋力开拓,仿佛重现北魏时开凿天梯时艰苦卓绝的场景。紧贴黄河岸边的崖壁外侧黄河左岸是大梯子崖,一条古栈道,距今已有1600余年,365个石台阶呈“之”字形,从山底一直盘旋至山顶,颇有一夫当关万夫莫开之气势。大梯子崖全程共168米,垂直高差约99米,崖壁内侧的凿痕,依稀可见当年人工开凿的痕迹。这是通往崖上倚梯城唯一的通道,从古栈道上费力攀缘而上,北望石门奇观,南眺龙门飞鲤,真是一步一重天,一步一景观,不愧为天下黄河第一挂壁天梯也!到倚梯城中间要经过禹开石,是梯子崖上半山腰一块巨石,高约5米左右,中有一条大缝,可容一人上下攀登。相传大禹前往治水地查看水情时,途中被巨石阻断,便将手中耒耜置于巨石一小裂缝中用力一撬,霎时一条巨缝惊现,从而到达治水地点。

龙门渡口以及附近汾河下游地区,一直以来是古代北方各国争夺之地。东魏天平四年(537),高欢率二十万大军经此渡口西征;公元617年,李渊率精兵自龙门西渡,疾驰三百里攻克长安。1986年,考古发现了唐代渡口码头遗址,出土铁锚、船钉等文物47件。古时沿着黄河及汾河部署了姚襄城、柏谷城、华峪城、玉璧城、乾壁城等一系列军事城堡要塞,倚梯城作为当时黄河防线和汾河防线的交汇点,具有极高军事防御功能。北魏孝文帝西巡至倚梯城,登临于此,曾祭祀大禹、诏修庙宇、立碑纪念,以昭示天下正统。北魏统一黄河流域后,对漕运事业也非常重视,特别是迁都洛阳后,为经略江淮,保持东南航运,整治修建汴、蔡二渠,修建了八所漕运中转站,并尝试在黄河中游龙门峡谷疏浚河道,以利通漕。

2025年的初春,我们攀爬到龙门之巅,山顶上汉白玉石雕刻的“一跃过龙门”门楼与下面黄河最窄处的龙门遥相呼应,不由生出“一跃过龙门,当此青云路”志向。再俯瞰下面的晋陕黄河大峡谷,黄河与崇山作伴的日子即将结束,茫茫平原将接替九曲十八弯的黄河大峡谷。著名作家贾平凹讲“从龙门再往南二百里,汇入了汾水,洛水,黄河河面开阔,汪洋一片。……而正是在这二百里,黄河成熟了,它的成熟也成熟了中华民族的文明。 ”[ 3]

显然,远古的洪水催生了龙门的传说,现代的钢铁铸就的铁路桥横跨在晋陕黄河两岸,蓝白色的弧形桥在阳光的照射下发出清幽的光。