太行八陉:穿越千年的文明走廊

蒲阴陉紫荆关

沿蒲阴陉北击匈奴,将赵国疆域拓展至现今山西北部。汉代以来,匈奴南下亦多取道此陉,寇扰上谷、中山诸郡,光武帝刘秀曾派大将马成率领三千骑兵击破匈奴,一路追至蒲阴陉。北宋在蒲阴陉沿途增设堡寨,防御辽军南下。抗日战争期间,八路军击毙日军中将阿部规秀的战役就发生在涞源县东南黄土岭一带。

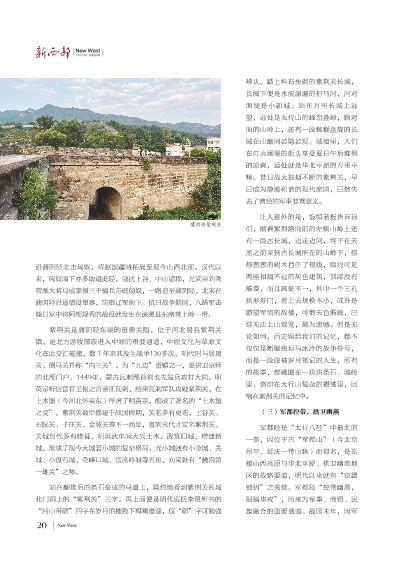

紫荆关是蒲阴陉东端的重要关隘,位于河北易县紫荆关镇,是北方游牧部族进入中原的重要通道,中原文化与草原文化在此交汇碰撞,数千年来共发生战争130多次。明代时与居庸关、倒马关并称“内三关”,为“九边”重镇之一,是拱卫京师的北部门户。1449年,蒙古瓦剌部首领也先发兵攻打大同,明英宗听信宦官王振之言亲征瓦剌,结果瓦剌军队攻破紫荆关,在土木堡(今河北怀来东)俘虏了明英宗,酿成了著名的“土木堡之变”。紫荆关最早修建于战国时期,关名多有更迭,上谷关、五阮关、子庄关、金坡关等不一而足,直到元代才定名紫荆关。关城历代多有修葺,明洪武年间大兴土木,改筑旧城,增建新城,形成了现今大城套小城的复杂格局,光小城就有小金城、关城、小盘石城、奇峰口城、官座岭城等五座,向来就有“畿南第一雄关”之称。

站在翻修后的条石垒成的马道上,隐约地看到紫荆关长城北门洞上的“紫荆关”三字,再上面便是明代巡抚李贤所书的“河山带砺”四字在岁月的摧残下模糊漫漶,仅“砺”字可勉强辨认。踏上料石垒砌的紫荆关长城,长城下便是水流潺潺的拒马河,河对面便是小新城。站在万里长城上远望,远处是太行山的峰峦叠嶂,路对面的山岭上,还有一段蜿蜒盘旋的长城在山巅间若隐若现。城墙里,人们在灯火阑珊的街头享受夏日午后难得的凉爽,远处就是华北平原的万里平畴。昔日战火狼烟不断的紫荆关,早已成为静谧和谐的现代家园,已然失去了曾经的军事要塞意义。

让人意外的是,饭馆老板告诉我们,顺着紫荆路向前的左侧山岭上还有一段古长城,边走边问,终于在天黑之前来到古长城所在的山岭下,郁郁葱葱的树木挡住了视线,隐约可见两座相隔不远的灰色建筑,顶部没有雉堞,而且高低不一,其中一个三孔拱形券门,看上去规模不小,或许是瞭望军情的敌楼,可惜天色渐晚,已经无法上山观览,颇为遗憾。但是无论如何,历史留给我们的记忆,都不仅仅是断壁残垣与冰冷的战争符号,而是一段段被岁月铭记的人生,所有的故事,都藏匿在一块块条石、城砖里,烙印在太行山复杂的褶皱里,回响在紫荆关的记忆中。

(三)军都控带,拱卫幽燕

军都陉是“太行八陉”中最北的一条,因位于古“军都山”(今北京昌平、延庆一带山脉)而得名,是连接山西高原与华北平原、拱卫幽燕地区的战略要道,明代以来就有“京畿锁钥”之美誉。军都陉“控带幽燕,限隔华戎”,历来为军事、商贸、民族融合的重要通道。战国末年,因军