黄河岸边的华夏序章

夕阳下的石峁遗址

走向衰亡。陶寺宫殿区的遗址如今已然回填,地面不过是旧址复原。环顾四周,遗址周围的平畴旷野被人工种植的格桑花、向日葵以及野生的荆杞所覆盖,在烈日下展现出自己的勃勃生机,新花旧土,共慰流年。

夏之所成:从石峁到二里头

当黄河中下游的大部分地区先后进入古国形态时,在毛乌素沙漠东南缘、黄土高原北端的黄河西岸、秃尾河畔的黄土梁峁和剥蚀山丘上屹立起一座名叫石峁的古城。它始建于距今4300年前,面积达400万平方米,是龙山时代晚期至夏早期的巨型城池。石峁城址以气势恢宏的石砌城垣著称,城内面积超过400万平方米,发现有城防设施、宫室建筑、大型墓地及手工业作坊等遗迹,甚至还有中国最早的“马面”结构,是东亚地区保存最好、规模最大、内涵最丰富的史前都邑城址。多处瓮城、墩台、城墙遗址的发现,说明石峁是一个极为重视军权的古国;而在筑造城墙时被有意嵌入其中的玉璜、玉铲、玉刀、玉钺等礼器,又说明石峁对祭祀礼仪的讲究。《左传》中所说“国之大事,在祀与戎”的信条,早已在石峁的黄土上萌芽。

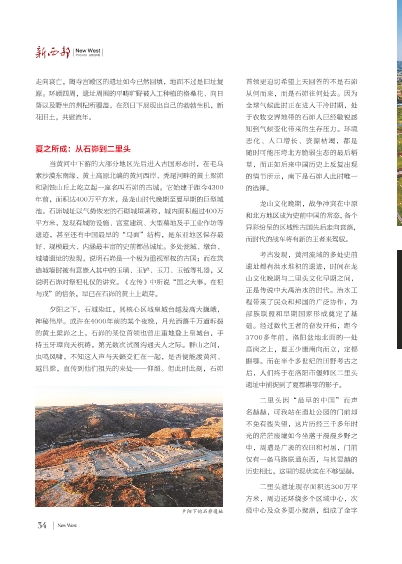

夕阳之下,石城染红,其核心区域皇城台越发高大巍峨,神秘伟岸。或许在4000年前的某个夜晚,月光洒落千万道坼裂的黄土梁峁之上,石峁的某位首领也曾庄重地登上皇城台,手持玉牙璋向天祝祷,第无数次试图沟通天人之际。群山之间,虫鸣风啸,不知这人声与天籁交汇在一起,是否便能渡黄河、越吕梁,直传到他们祖先的来处——仰韶。但此时此刻,石峁首领更迫切希望上天回答的不是石峁从何而来,而是石峁往何处去。因为全球气候此时正在进入干冷时期,处于农牧交界地带的石峁人已经敏锐感知到气候变化带来的生存压力。环境恶化、人口增长、资源枯竭,都是随时可能压垮北方脆弱生态的最后稻草,而正如后来中国历史上反复出现的情节所示,南下是石峁人此时唯一的选择。

龙山文化晚期,战争冲突在中原和北方地区成为史前中国的常态,各个异彩纷呈的区域性古国先后走向衰落,而时代的战车将有新的王者来驾驭。

考古发现,黄河流域的多处史前遗址都有洪水堆积的遗迹,时间在龙山文化晚期与二里头文化早期之间,正是传说中大禹治水的时代。治水工程带来了民众和邦国的广泛协作,为部族联盟和早期国家形成奠定了基础。经过数代王者的奋发开拓,距今3700多年前,洛阳盆地北面的一处高岗之上,夏王少康南向而立,定都斟鄂。而在半个多世纪的田野考古之后,人们终于在洛阳市偃师区二里头遗址中捕捉到了夏都斟鄂的影子。

二里头因“最早的中国”而声名赫赫,可我站在遗址公园的门前却不免有些失望,这片历经三千多年时光的茫茫废墟如今坐落于漫漫乡野之中,周遭是广袤的农田和村居,门前仅有一条马路联通东西,与其显赫的历史相比,这里的现状实在不够显赫。

二里头遗址现存面积达300万平方米,周边还环绕多个区域中心,次级中心及众多更小聚落,组成了金字