黄河水利 生生不息

嘉应观供奉的不是神,而是那些为人民做出卓越贡献的治水英雄。

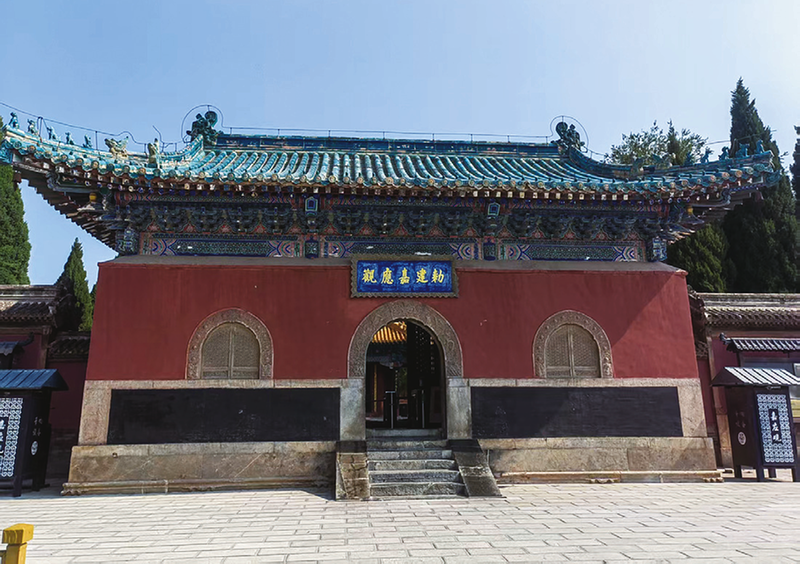

历朝历代皆将治理黄河视作治国安邦的头等大事。“河清海晏”承载着古代人们对太平盛世的无限憧憬,是天下安宁、国泰民安的理想境界。嘉应观被称为“万里黄河第一观”,建于清雍正元年(1723)。其建筑布局将宫、庙、衙署融为一体,是雍正皇帝为纪念自己在武陟修坝堵口的壮举,为祭祀河神、封赏治河功臣所建。雍正取“嘉瑞长应”之意,为其赐名“嘉应观”。他还亲自撰文并书写铜碑,将其立在一河蛟造型的基座上,寓意镇压邪恶,祈求黄河安澜。

据说,嘉应观落成之后,黄河水竟清澈了2000里,且这一奇景持续了26天之久。上天降下祥瑞,让雍正皇帝欣喜万分,他撰写了《圣世河清普天同庆谕》,并写下《祭告黄河神文》。在嘉应观的西南方向,是雍正皇帝颁旨修造的黄河大坝,即赫赫有名的“御坝” 。

嘉应观独特的一点是,其供奉的不是神,而是那些为人民做出卓越贡献的治水英雄。这一“英雄崇拜”显示出中国独特的世俗伦理和价值取向,激励着无数后来者要“为生民立命”,为民众谋福祉。治河功臣殿分为东、西两个大殿,供奉着10位治河功臣。东大殿里,西汉的贾让最早提出上、中、下治河三策,沿用不衰;东汉的王景将治河三策付诸实践,使得黄河800年未曾改道,功绩卓著;元朝的贾鲁、明朝的潘季驯以及“白大王”白英,也在此接受后人的敬仰与缅怀。西大殿供奉的是明朝工部尚书宋礼、明朝兵部尚书刘天和、清朝三位治河总督齐苏勒、稽曾筠和林则徐。他们为黄河的安澜鞠躬尽瘁,百姓们爱戴他们,将他们视为神明般的存在。

嘉应观里展现了从古代到现代的治黄智慧。嘉应观的东跨院曾是清代治理黄河的最高行政机构河道衙署,西跨院则为地方行政机构道台衙署。西跨院的北面,有一座建于1950年的院落,院内南北相对的两排房舍,有着浓郁的苏式建筑风格。这里是黄河水利委员会为筹建新中国引黄灌溉第一渠——人民胜利渠的建设指挥部。中华人民共和国首任水利部长傅作义、苏联专家和国内专家等,都曾在此办公,一度成为新中国的治黄指挥中心。嘉应观正南方,是毛泽东视察过的人民胜利渠渠首闸,1952年开闸放水,让黄河“水患”逐渐变成了“水利”,现在是共和国印记的见证。

若论新中国水利风貌与精神的象征,林州(林县)红旗渠当之无愧。红旗渠景区是国家5A级景区。步入红旗渠纪念馆,一部林州人民与干旱搏斗的史诗就在眼前徐徐展开。林州自古苦旱,“荒年碑”上刻满了世代林州人对焦渴的记忆。合涧镇小寨村的碑文,泣诉着清光绪三年“人相食”的惨剧。漫长的岁月里,“糠菜半年粮”是林州人生活的常态。

馆藏的老照片无声诉说着林州抗旱的过往:县委书记杨贵带领民众,誓言要“引漳入林”,他在工地上奔波;勇士们腰系绳索,悬于太行绝壁,锤凿钎撬;姑娘们巾帼不让须眉,挥汗于工地;长长的英名录,铭记着为水捐躯的忠魂;巨幅照片中,通水瞬