黄河水利 生生不息

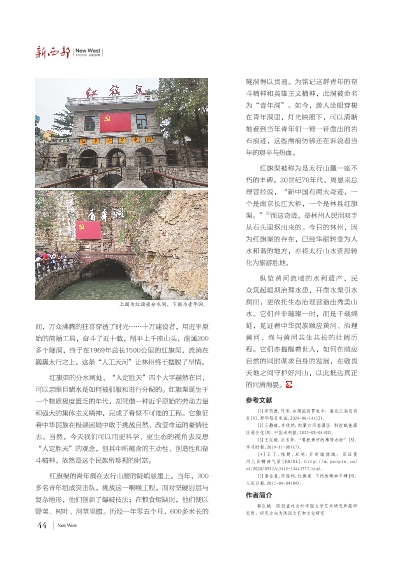

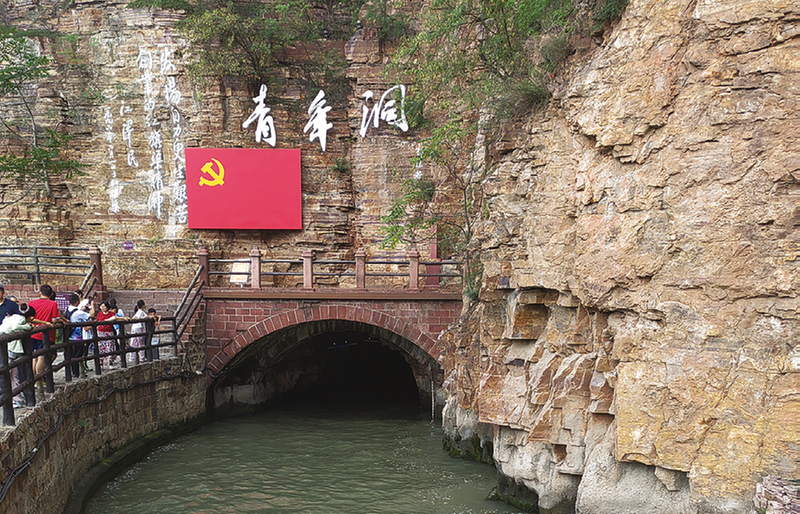

上图为红旗渠分水闸,下图为青年洞。

间,万众沸腾的狂喜穿透了时光……十万建设者,用近乎原始的简陋工具,奋斗了近十载,削平上千座山头,凿通200多个隧洞,终于在1969年总长1500公里的红旗渠,流淌在巍巍太行之上,这条“人工天河”让林州终于摆脱了旱情。

红旗渠的分水闸处,“人定胜天”四个大字赫然在目,可以亲眼目睹水是如何被驯服和进行分配的。红旗渠诞生于一个物质极度匮乏的年代,却凭借一种近乎原始的劳动力量和强大的集体主义精神,完成了看似不可能的工程。它象征着中华民族在极端困境中敢于挑战自然、改变命运的豪情壮志。当然,今天我们可以用更科学、更生态的视角去反思“人定胜天”的观念,但其中所蕴含的主动性、创造性和奋斗精神,依然是这个民族所珍视的财富。

红旗渠的青年洞在太行山腰的陡峭悬崖上。当年, 300多名青年组成突击队,挑战这一咽喉工程。面对坚硬岩层与复杂地形,他们创新了爆破技法;在粮食短缺时,他们便以野菜、树叶、河草果腹。历经一年零五个月,600多米长的隧洞得以贯通。为铭记这群青年的奋斗精神和英雄主义精神,此洞被命名为“青年洞”。如今,游人坐船穿梭在青年洞里,灯光映照下,可以清晰地看到当年青年们一锤一钎凿出的岩石痕迹,这些凿痕仿佛还在诉说着当年的艰辛与热血。

红旗渠被称为是太行山麓一座不朽的丰碑。20世纪70年代,周恩来总理曾经说,“新中国有两大奇迹,一个是南京长江大桥,一个是林县红旗渠。[5 ] ” 而这奇迹,是林州人民用双手从石头里抠出来的。今日的林州,因为红旗渠的存在,已经华丽转变为人水和谐的地方,亦将太行山水资源转化为旅游胜地。

纵览黄河流域的水利遗产,民众筑起堤坝治理水患,开凿水渠引水润田,更依托生态治理营造出秀美山水。它们并非璀璨一时,而是千载绵延,见证着中华民族顺应黄河、治理黄河、终与黄河共生共长的壮阔历程。它们亦提醒着世人,如何在顺应自然的同时谋求自身的发展,在敬畏天地之间守护好河山,以此抵达真正的河清海晏。

参考文献

[1]李钧德,任玮.古渠流润贯史今,塞北江南旧有名[N].新华每日电讯,2024-06-14(12).

[2]王静琳,齐欣然.内蒙古河套灌区 科技赋能灌区现代化[N].中国水利报,2023-08-04(02).

[3]王定毅,孙玉华.“要把黄河的事情办好” [N].学习时报,2019-11-08(A7).

[4]王丁,桂娟,双瑞.开封城摞城:见证黄河儿女精神气质[EB/OL].http://m.people.cn/n4/2020/0923/c3445-14443777.html.

[5]龚金星,任胜利.红旗渠 不朽的精神丰碑[N].人民日报,2015-04-04(04).

作者简介

韩红艳 陕西省社会科学院文学艺术研究所副研究员,研究方向为陕西文艺和文化研究