黄河流域陕西书法艺术巡礼

金文(何尊)

1959年7月6日,郭沫若先生在给半坡遗址的题词中写道:

殷墟文字已合乎六书规律,则文字之起源必尚可逆溯二三千年。仰韶龙山疑已进入有文字的时期。今来半坡观先民遗迹,其建筑结构、器制花纹、生活体制均已脱出原始畛域。陶器破片上见有刻纹,其为文字殆无可疑。将来发现更多时必能进一步解决此问题。 [1]

随着文字遗迹的不断出土,郭沫若先生的这种说法进一步得到考古证实,说明最早的文字孑遗确实起源于关中。

自清光绪二十五年(1899 ) 甲骨文出土于河南安阳的殷墟小屯村后,1977年在关中西府周原凤雏村的西周宫室遗址,也出土了先周时代的甲骨文。周原出土的甲骨文一共17000余片。其中卜甲16700余片,总字数约600字。 2009年1月,在宝鸡岐山周公庙遗址又出土了上千片甲骨,其中可辨识的有1600字。至此,周原甲骨字可辨识的已达两千余字。这批甲骨文的出土,对于确定先周都城岐邑的位置,研究周部族自古公亶父至文王时期逐渐发展壮大的历史,提供了真实可信的考古依据。

在周原时期,周王朝还未建立,周部族依然处于物质和精神生活的确立时期,甲骨文依然以记占卜之用为主。但较之殷墟甲骨文,周原甲骨文的书法艺术,已经有了进一步的发展。首先,周原甲骨字迹纤细而微小,最大的字长8毫米、宽5毫米;最小的字长宽各1毫米,可称为中国微雕书法之祖。其二,笔画劲挺,其悬针、横针、转折处多为方折,多呈首粗尾细之笔道,时露尖细遒劲之刀痕。其三,结体无雕饰、无安排,或长或短、或大或小,古朴自然,虽松散而有势,体现出汉字处于幼年时期的书写特征。其四,布局根据骨片形状而随形布排,字数较多者似乎有行,排列于骨片之一角,稍见齐整,大部分则是一二行散乱布排,甚至竖排、横排混用,完全服从于占卜记事之需要。

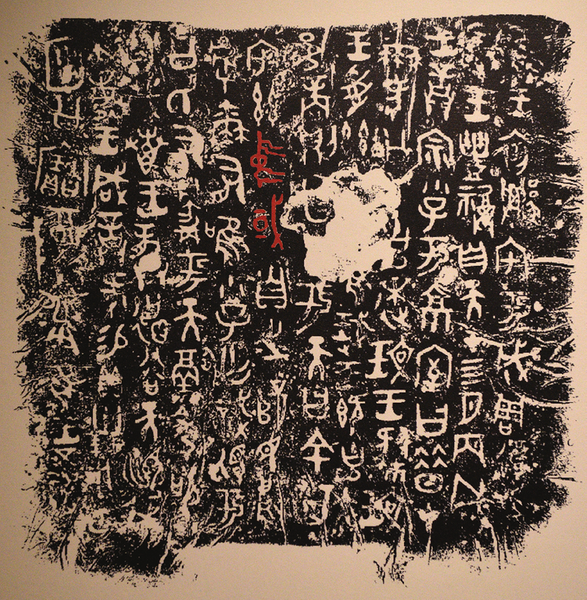

西周王朝建立以后,进入青铜器发展的极盛期,青铜器中的文化含量明显增加。其中的钟鼎彝器成为邦国权力法统承袭的象征,多铸以铭辞,借以流传千载。西周青铜器上的铭文,多为祭祀典礼、征伐纪功、赏赐锡命、训诰群臣和称扬先祖等而铸,成为西周社会发展的最真实的历史记载。晚清时期在周原相继出土的西周青铜器,最著名者是被金石学家誉为“晚清出土四大国宝”的《虢季子白盘》《散氏盘》《大盂鼎》《毛公鼎》等。这些青铜器物上铸刻的铭文,后世称为钟鼎文、金文、籀文、古文、大篆等。

由于既刻且铸,加工程序变多,而且托载的器物较之甲骨形体变化,因而其笔法较之甲骨文日趋圆转,而且方折并施,结字各尽真态,其斜正、大小、宽窄,随心所欲,随意而不求整齐划一,字间、行间则呼应