黄河流域陕西书法艺术巡礼

石鼓文

揖让,时疏时密,浑然一体,气息贯通,斐然成章,恰似黄河水流之势随地势而不断变化,且流向大海之势不变。这显然是中国书法自甲骨创始走向青铜器成熟的标志。

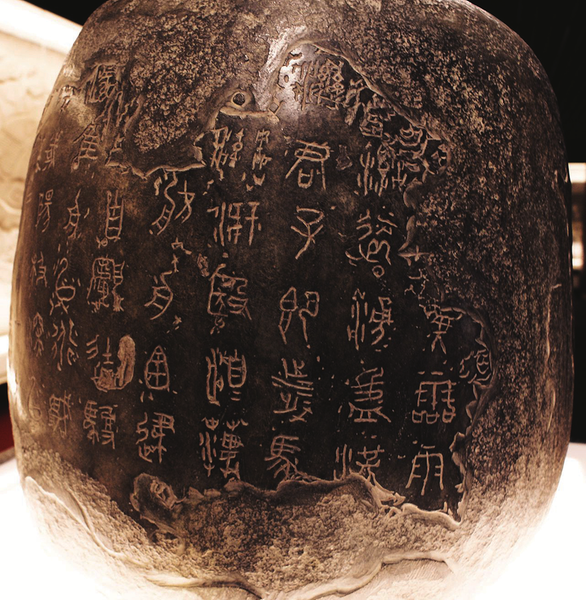

战国时期,秦国势力开始从关中西府和渭河两岸逐渐东移南下,陕西书法也从甲骨、青铜器而走向石刻,因而产生了秦国的石鼓文。对于石鼓文的制作年代,郭沫若先生提出秦襄公八年(前770)说法,据说是秦襄公游猎来到陈仓北坂以祭祀青帝,遂刻下石鼓以记史事,以彰武功。唐太宗贞观元年(627),被牧羊人发现于凤翔府陈仓境内的陈仓山(今陕西宝鸡石鼓山)三畴原下,其体形似鼓,圆而见方,石上有字,笔法奇异。唐至德(756-758)年间,肃宗避祸于凤翔,遂将石鼓迁于凤翔县南,安史叛军逼近凤翔时被移至荒野掩埋。宪宗元和元年(806)被挖掘出,诗人韩愈写有《石鼓歌》,移送于当地孔庙。石鼓共10面,每面高3尺。上、下皆削平,作鼓形。每石刻一首四言诗。宋时,石鼓被迁至开封,北宋末年靖康之乱后,又被迁至北京。日寇侵华时,随故宫文物南迁,中华人民共和国成立后又迁回北京。

石鼓文书法,是从周代金文到秦代小篆之间的过渡。其字大逾寸,整体雄强浑厚,朴茂自然。笔势圆劲挺拔,笔法全用“玉箸”等粗细的线条,柔中有刚,圆中见方,圆和奔放;结体方整纵长,严谨端庄,字距与行距开阔均衡;体态则堂皇大度;气质雄浑古朴,刚柔相济。它上与周宣王时的《虢季子白盘》等相接,下与秦始皇时期的《泰山刻石》《峄山刻石》等相通。唐代书论家张怀瓘在《书断》中称:“体象卓然,殊今异古。落落珠玉,飘飘缨组。仓颉之嗣,小篆之祖。以名称书,遗迹石鼓。 ” [ 2]

秦朝小篆即出自史籀大篆,是秦统一后在咸阳推行的官方标准字体,也是中国古文字发展的最后一个阶段。

秦始皇巡游天下,在黄河流域各地竖立的刻石文,即由丞相李斯执笔为文,以小篆书写,刻于石碑之上。所刻石碑已经不是石鼓状的圆形,而属于平面竖形,因而属于纯线条化的字体,其字形大小一致,排列方正,横竖成行,给人以整齐的美感。其笔画无论横竖,都是粗细均等的线条,其直者似陈玉箸、曲者如弯金丝,藏头护尾、不露锋芒,圆润之中又颇有筋力。其笔画分布讲究均匀对称,整体结构环抱紧密,团聚内向。其字形尽管高度具象化,但也有极少数文字如“朋”“鸟”等,还保留着象形表意的痕迹。

陕西书法演化的这一历史时期,各种字形以弧形为主,线条则多呈曲形,间或圆中呈方。这显然是因为秦人生息、农耕于黄河流域的自然环境之中,眼观河流、山势多曲,曲中亦见直流、直立,于是外观造化,中得心源,不自觉地