民族的脉搏— —黄河文学探析

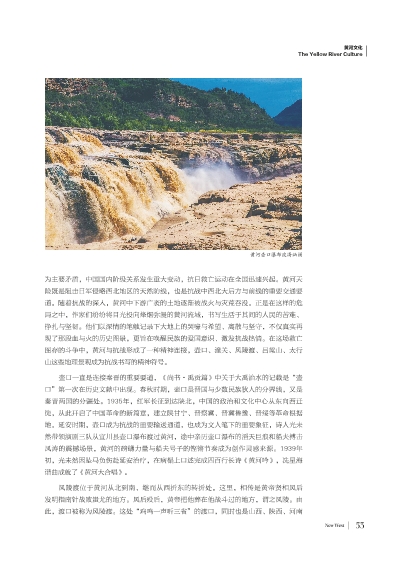

黄河壶口瀑布波涛汹涌

为主要矛盾,中国国内阶级关系发生重大变动,抗日救亡运动在全国迅速兴起。黄河天险既是阻击日军侵略西北地区的天然防线,也是抗战中西北大后方与前线的重要交通要道。随着抗战的深入,黄河中下游广袤的土地逐渐被战火与灾荒吞没。正是在这样的危局之中,作家们纷纷将目光投向烽烟弥漫的黄河流域,书写生活于其间的人民的苦难、挣扎与坚韧。他们以深情的笔触记录下大地上的哭嚎与希望、离散与坚守,不仅真实再现了那段血与火的历史图景,更旨在唤醒民族的爱国意识、激发抗战热情。在这场救亡图存的斗争中,黄河与抗战形成了一种精神连接,壶口、潼关、风陵渡、吕梁山、太行山这些地理景观成为抗战书写的精神符号。

壶口一直是连接秦晋的重要要道,《尚书·禹贡篇》中关于大禹治水的记载是“壶口”第一次在历史文献中出现。春秋时期,壶口是晋国与少数民族狄人的分界线,又是秦晋两国的分疆处。1935年,红军长征到达陕北,中国的政治和文化中心从东向西迁徙,从此开启了中国革命的新篇章,建立陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等革命根据地。延安时期,壶口成为抗战的重要输送通道,也成为文人笔下的重要象征,诗人光未然带领演剧三队从宜川县壶口瀑布渡过黄河,途中亲历壶口瀑布的滔天巨浪和船夫搏击风涛的震撼场景,黄河的磅礴力量与船夫号子的铿锵节奏成为创作灵感来源。1939年初,光未然因坠马负伤赴延安治疗,在病榻上口述完成四百行长诗《黄河吟》,冼星海谱曲成就了《黄河大合唱》 。

风陵渡位于黄河从北到南、继而从西折东的转折处。这里,相传是黄帝贤相风后发明指南针战败蚩尤的地方。风后殁后,黄帝把他葬在他战斗过的地方,谓之风陵。由此,渡口被称为风陵渡。这处“鸡鸣一声听三省”的渡口,同时也是山西、陕西、河南