民族的脉搏— —黄河文学探析

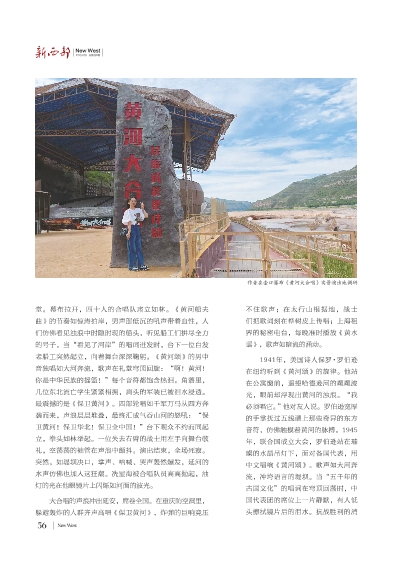

作者在壶口瀑布《黄河大合唱》实景演出地调研

堂。幕布拉开,四十人的合唱队肃立如林。《黄河船夫曲》的节奏如惊涛拍岸,男声部低沉的吼声带着血性,人们仿佛看见浊浪中时隐时现的船头,听见船工们拼尽全力的号子。当“看见了河岸”的唱词迸发时,台下一位白发老船工突然起立,向着舞台深深鞠躬。《黄河颂》的男中音独唱如大河奔流,歌声在礼堂穹顶回旋:“啊!黄河!你是中华民族的摇篮!”每个音符都饱含热泪。角落里,几位东北流亡学生紧紧相拥,肩头的军装已被泪水浸透。最震撼的是《保卫黄河》。四部轮唱如千军万马从四方奔袭而来,声浪层层堆叠,最终汇成气吞山河的怒吼:“保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”台下观众不约而同起立,拳头如林举起。一位失去右臂的战士用左手向舞台敬礼,空荡荡的袖管在声浪中颤抖。演出结束,全场死寂。突然,如堤坝决口,掌声、呐喊、哭声轰然爆发,延河的水声仿佛也加入这狂潮。冼星海被合唱队员高高抛起,油灯的光在他眼镜片上闪烁如河面的波光。

大合唱的声浪冲出延安,席卷全国。在重庆防空洞里,躲避轰炸的人群齐声高唱《保卫黄河》,炸弹的巨响竟压不住歌声;在太行山根据地,战士们把歌词刻在桦树皮上传唱;上海租界的秘密电台,每晚准时播放《黄水谣》,歌声如暗流的涌动。

1941年,美国诗人保罗·罗伯逊在纽约听到《黄河颂》的旋律。他站在公寓窗前,遥望哈德逊河的粼粼波光,眼前却浮现出黄河的浊浪。“我必须唱它。”他对友人说。罗伯逊宽厚的手掌抚过五线谱上那些奇异的东方音符,仿佛触摸着黄河的脉搏。 1945年,联合国成立大会,罗伯逊站在璀璨的水晶吊灯下,面对各国代表,用中文唱响《黄河颂》。歌声如大河奔流,冲垮语言的堤坝。当“五千年的古国文化”的唱词在穹顶回荡时,中国代表团的席位上一片静默,有人低头擦拭镜片后的泪水。抗战胜利的消