民族的脉搏— —黄河文学探析

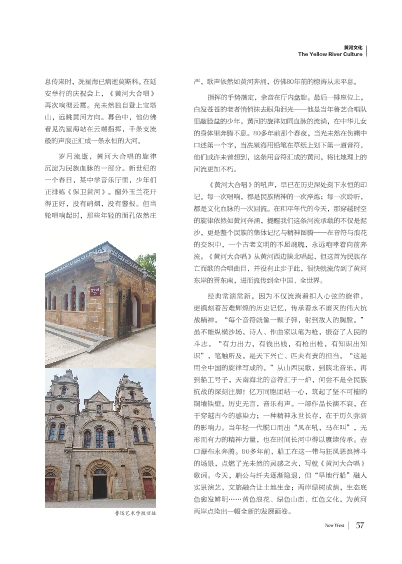

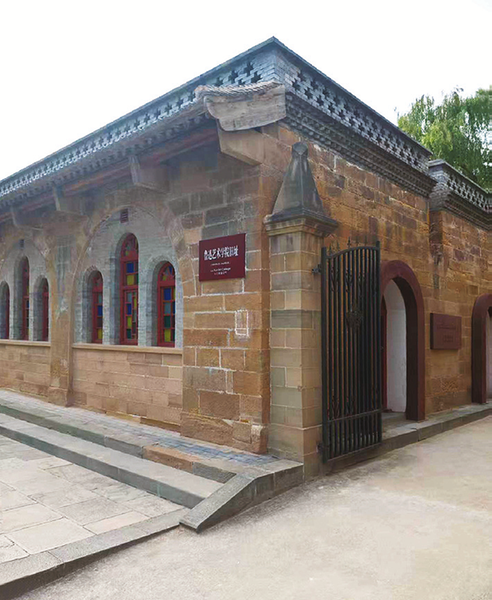

鲁迅艺术学校旧址

息传来时,冼星海已病逝莫斯科。在延安举行的庆祝会上,《黄河大合唱》再次响彻云霄。光未然独自登上宝塔山,远眺黄河方向。暮色中,他仿佛看见冼星海站在云端指挥,千条支流般的声浪正汇成一条永恒的大河。

岁月流逝,黄河大合唱的旋律沉淀为民族血脉的一部分。新世纪的一个春日,某中学音乐厅里,少年们正排练《保卫黄河》。窗外玉兰花开得正好,没有硝烟,没有警报。但当轮唱响起时,那些年轻的面孔依然庄严,歌声依然如黄河奔涌,仿佛80年前的惊涛从未平息。

指挥的手势落定,余音在厅内盘旋。最后一排座位上,白发苍苍的老者悄悄抹去眼角泪光——他是当年鲁艺合唱队里敲脸盆的少年。黄河的旋律如同血脉的流淌,在中华儿女的身体里奔腾不息。80多年前那个春夜,当光未然在伤痛中口述第一个字,当冼星海用铅笔在草纸上划下第一道音符,他们或许未曾想到,这条用音符汇成的黄河,将比地理上的河流更加不朽。

《黄河大合唱》的吼声,早已在历史深处刻下永恒的印记。每一次唱响,都是民族精神的一次淬炼;每一次聆听,都是文化血脉的一次回流。在和平年代的今天,那穿越时空的旋律依然如黄河奔涌,提醒我们这条河流承载的不仅是泥沙,更是整个民族的集体记忆与精神图腾——在音符与浪花的交织中,一个古老文明的不屈魂魄,永远咆哮着向前奔流。《黄河大合唱》从黄河西边陕北唱起,但这首为民族存亡而歌的合唱曲目,并没有止步于此,很快就流传到了黄河东岸的晋东南,进而流传到全中国、全世界。

经典常演常新,因为不仅流淌着扣人心弦的旋律,更镌刻着苦难辉煌的历史记忆,传承着永不磨灭的伟大抗战精神。“每个音符就像一颗子弹,射到敌人的胸膛。 ”虽不能纵横沙场,诗人、作曲家以笔为枪,振奋了人民的斗志。“有力出力,有钱出钱,有枪出枪,有知识出知识”,笔触所及,是天下兴亡、匹夫有责的担当。“这是用全中国的旋律写成的。”从山西民歌,到陕北音乐,再到船工号子,天南海北的音符汇于一炉,何尝不是全民族抗战的深刻注脚!亿万同胞团结一心,筑起了坚不可摧的铜墙铁壁。历史无言,音乐有声。一部作品长演不衰,在于穿越古今的感染力;一种精神永世长存,在于历久弥新的影响力。当年轻一代脱口而出“风在吼,马在叫”,无形而有力的精神力量,也在时间长河中得以赓续传承。壶口瀑布永奔腾。80多年前,船工在这一带与狂风恶浪搏斗的场景,点燃了光未然的灵感之火,写就《黄河大合唱》歌词。今天,艄公与纤夫逐渐隐退,但“旱地行船”融入实景演艺,文旅融合让土地生金;两岸绿树成荫,生态底色愈发鲜明……黄色浪花、绿色山峦、红色文化,为黄河两岸点染出一幅全新的发展画卷。