黄河中游地区农业文化遗产景观基因研究— —以陕西佳县古枣园为例

要素(如双峰劳作节律、六代嫁接技术谱系、梯田精准营建技术、特定的民俗仪式周期、聚落与枣林共生格局以及成文的管理制度等)主要在明清时期形成、发展并趋于成熟,且有相对丰富的历史文献、实物遗存和口述传统作为支撑。因此,在时间维度的分析上,重点聚焦于明清至今这一时段。

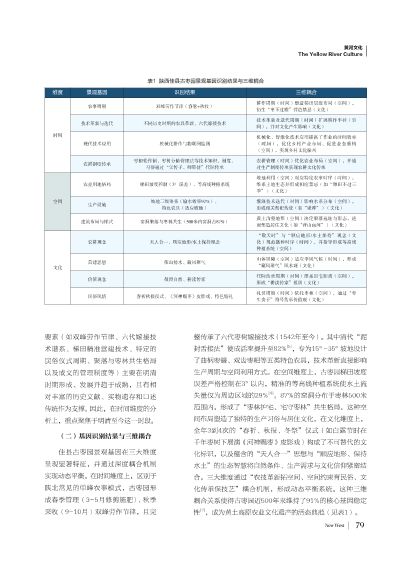

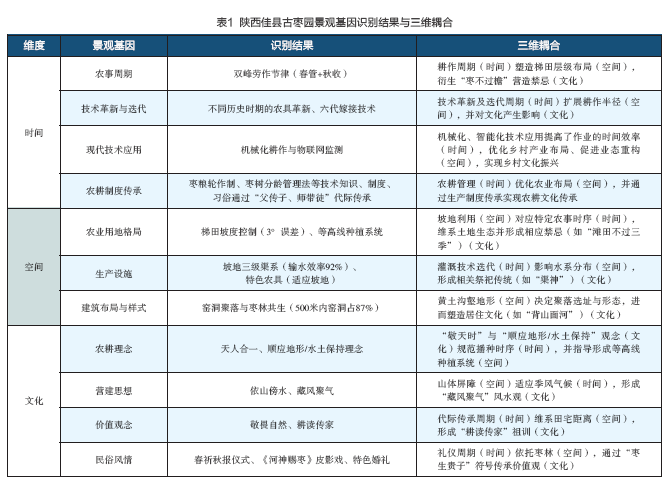

(二)基因识别结果与三维耦合

佳县古枣园景观基因在三大维度呈现显著特征,并通过深度耦合机制实现动态平衡。在时间维度上,区别于陕北常见的单峰农事模式,古枣园形成春季管理(3-5月修剪施肥)、秋季采收(9-10月)双峰劳作节律,且完整传承了六代枣树嫁接技术(1542年至今)。其中清代“泥封舌接法”使成活率提升至82% ,专为15°-35°坡地设计了曲柄枣镰、双齿枣耙等五类特色农具,技术革新直接影响生产周期与空间利用方式。在空间维度上,古枣园梯田坡度误差严格控制在3°以内,精准的等高线种植系统使水土流失量仅为周边区域的29% 。 87%的窑洞分布于枣林500米[ 6]范围内,形成了“枣林护宅、宅守枣林”共生格局,这种空间布局塑造了独特的生产习俗与居住文化。在文化维度上,全年3到4次的“春祈、秋报、冬祭”仪式(如白露节时在千年枣树下展演《河神赐枣》皮影戏)构成了不可替代的文化标识,以及蕴含的“天人合一”思想与“顺应地形、保持水土”的生态智慧将自然条件、生产需求与文化信仰紧密结合。三大维度通过“农技革新拓空间、空间约束育民俗、文化传承保技艺”耦合机制,形成动态平衡系统。这种三维耦合关系使得古枣园近500年来维持了91%的核心基因稳定性 [ 7] ,成为黄土高原农业文化遗产的活态典范(见表1) 。