黄河中游地区农业文化遗产景观基因研究— —以陕西佳县古枣园为例

陕西佳县古枣园景观基因的特征分析

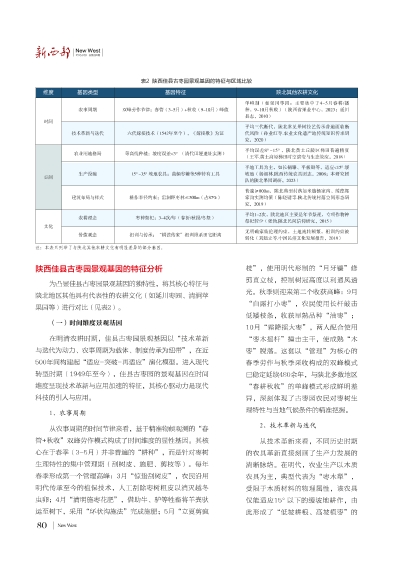

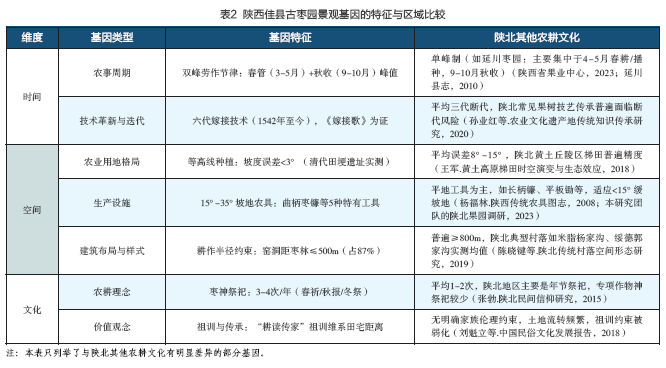

为凸显佳县古枣园景观基因的独特性,将其核心特征与陕北地区其他具有代表性的农耕文化(如延川枣园、清涧苹果园等)进行对比(见表2) 。

(一)时间维度景观基因

在明清农耕时期,佳县古枣园景观基因以“技术革新与迭代为动力、农事周期为载体、制度传承为纽带”,在近500年间构建起“适应-突破-再适应”演化模型。进入现代转型时期(1949年至今),佳县古枣园的景观基因在时间维度呈现技术革新与应用加速的特征,其核心驱动力是现代科技的引入与应用。

1、农事周期

从农事周期的时间节律来看,基于精准物候观测的“春管+秋收”双峰劳作模式构成了时间维度的显性基因。其核心在于春季(3-5月)并非普遍的“耕种”,而是针对枣树生理特性的集中管理期(刮树皮、施肥、剪枝等)。每年春季形成第一个管理高峰:3月“惊蛰刮树皮”,农民沿用明代传承至今的植保技术,人工刮除枣树粗皮以消灭越冬虫卵;4月“清明施枣花肥”,借助牛、驴等牲畜将羊粪驮运至树下,采用“环状沟施法”完成施肥;5月“立夏剪疯枝”,使用明代形制的“月牙镰”修剪直立枝,控制树冠高度以利通风透光。秋季则迎来第二个收获高峰:9月“白露打小枣”,农民使用长杆敲击低矮枝条,收获早熟品种“油枣” ;10月“霜降摇大枣”,两人配合使用“枣木摇杆”撞击主干,使成熟“木枣”脱落。这套以“管理”为核心的春季劳作与秋季采收构成的双峰模式已稳定延续480余年,与陕北多数地区“春耕秋收”的单峰模式形成鲜明差异,深刻体现了古枣园农民对枣树生理特性与当地气候条件的精准把握。

2、技术革新与迭代

从技术革新来看,不同历史时期的农具革新直接刻画了生产力发展的清晰脉络。在明代,农业生产以木质农具为主,典型代表为“枣木犁” ,受限于木质材料的物理属性,该农具仅能适应15°以下的缓坡地耕作,由此形成了“低坡耕粮、高坡植枣”的