黄河中游地区农业文化遗产景观基因研究— —以陕西佳县古枣园为例

佳县泥河沟村古枣树群落历史悠久,现存挂牌古树最早可追溯至1000多年前。

空间利用分异格局、“陡坡不耕”的乡约制度,文化制度约束明确了人类活动的生态边界。到了清代,铁制农具逐渐普及,“铁芯木犁”的出现突破了坡度限制,可耕作25°以下的坡地,使得耕作带向山顶延伸了200米,显著扩展了有效耕作半径。明代单犁日耕面积约为1.5亩,而清代提升至3亩 , [8 ]效率翻倍。同时,衍生出“高山有神灵”的新俗谚,体现了人类对拓展耕作空间行为的文化解释与精神寄托。

从技术迭代来看,六代枣树嫁接技艺从1542年延续至今,枣树成活率从明代“劈接法”的50%提升至清代“泥封舌接法”的82% ,技术迭代直[5 ]接缩短了生产周期,提升了农业产出效率。现存最古老的技艺口诀《嫁接歌》形成于明代万历年间,成为活态文化传承的珍贵见证。

3、现代技术应用

在机械化与智能化技术应用上,古枣园在病虫防范方面采用了无人机和雾炮车进行作业,枣园耕作管理的机械化水平也显著提升。2023年,古枣园周边乡村在枣树种植相关环节(如耕作、植保、采收等)的农业综合机械化率达到62%,显著高于同期陕北其他传统枣园的平均机械化率( 〈40% ) [9]。 在智能化设备应用上,古枣园积极探索与应用了智能监控系统、智能灌溉系统与物联网技术。自2011年起,古枣园内部署了物联网传感器网络,实时监测土壤墒情、空气温湿度,结合无人机植保年均作业3-4次,病虫害识别准确率达92% [ 7],较传统人工巡查效率提升30倍。这些技术的应用显著提高了作业的时间效率和精准度,缩短了管理周期,是当前时间维度景观基因的重要体现。

4、农耕制度传承

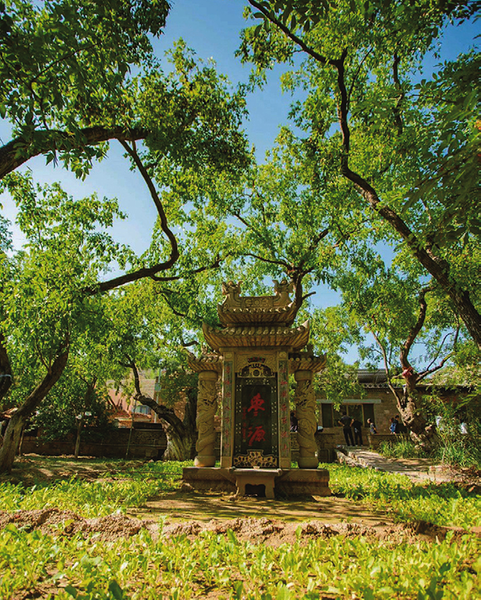

从制度传承的时间链来看,生产制度到文化制度的递进,形成了基因传承的隐性脉络。明代“枣粮轮作制”明确规定同一块土地枣树与谷子的轮作周期为8年,以自然恢复地力,这一制度在现存的《泥河沟村农事簿》中仍有详细记载。清代乾隆年间“枣树管护公约”以碑刻形式明令禁止砍伐50年以上的枣树,违者需“供祭枣神三年”,该制度至今留存,成为重要的文化遗产。清末“枣树分龄管理法”将枣树划分为幼龄期(1-15年)、盛果期(16-100年)、老龄期(100年以上),针对不同树龄制定差异化的修剪、施肥方案,彰显了精细化的农业管理智慧。这些制度、习俗通过“父传子、师带徒”代际传承沿时间轴单向积累。

(二)空间维度景观基因

佳县古枣园的空间维度景观基因,以“地形适配性、功能协同性、文化嵌入性”为核心特征,形成了“土地利用-生产设施-居住空间”三位一体的立体景观体系。

1、农业用地格局

佳县古枣园的土地利用呈现严格的空间分异规律,构建了“河谷耕地-丘陵枣林-山地林地”垂直带谱。在海拔680-800米的黄河沿岸平地,20%的区域以枣粮间作模式种植谷子、红薯等作物,充分利用黄河滩地有机质含量达1.8%的淤积土壤,发展高效农业;海拔800-1100米的黄土丘陵沟壑区,占总面积65%,是枣林的主要分布带,其中300年以上树龄的古枣树集中于海拔900-1050米的阳坡,