共同富裕视域下 榆林市区域协调发展的现实堵点及突破路径

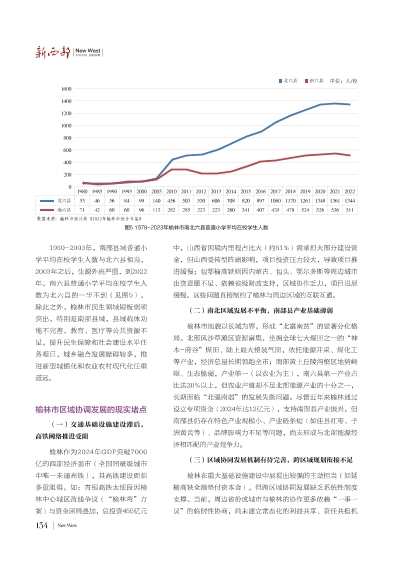

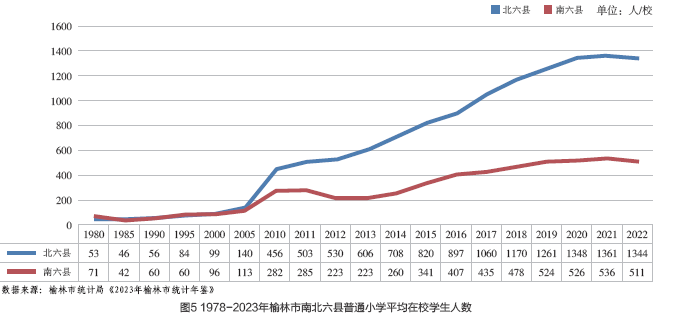

1980-2003年,南部县域普通小学平均在校学生人数与北六县相当,2003年之后,生源外流严重,到2022年,南六县普通小学平均在校学生人数为北六县的一半不到(见图5) 。除此之外,榆林市民生领域短板弱项突出,特别是南部县域,县城载体功能不完善,教育、医疗等公共资源不足,提升民生保障和社会建设水平任务艰巨,城乡融合发展障碍较多,推进新型城镇化和农业农村现代化任重道远。

榆林市区域协调发展的现实堵点

(一)交通基础设施建设滞后,高铁网络推进受阻

榆林作为2024年GDP突破7000亿的西部经济强市(全国同量级城市中唯一未通高铁),其高铁建设面临多重阻碍。如:青银高铁太绥段因榆林中心城区改线争议(“榆林弯”方案)与资金困局叠加,总投资455亿元中,山西省因境内里程占比大(约81%)需承担大部分建设资金,但山西受转型阵痛影响,项目投资压力较大,导致项目推进缓慢;包鄂榆高铁则因内蒙古、包头、鄂尔多斯等周边城市出资意愿不足、依赖省级财政支持,区域协作乏力,项目进展缓慢。这些问题直接制约了榆林与周边区域的互联互通。

(二)南北区域发展不平衡,南部县产业基础薄弱

榆林市地貌以长城为界,形成“北富南贫”的显著分化格局。北部风沙草滩区资源富集,坐拥全球七大煤田之一的“神木-府谷”煤田、陆上最大整装气田,依托能源开采、煤化工等产业,经济总量长期领跑全市;南部黄土丘陵沟壑区地势崎岖、生态脆弱,产业单一(以农业为主),南六县第一产业占比达20%以上,但农业产值却不足北部能源产业的十分之一,长期面临“北强南弱”的发展失衡问题。尽管近年来榆林通过设立专项资金(2024年达12亿元),支持南部县产业振兴,但南部县仍存在特色产业规模小、产业链条短(如佳县红枣、子洲黄芪等)、品牌影响力不足等问题,尚未形成与北部能源经济相匹配的产业竞争力。

(三)区域协同发展机制有待完善,跨区域规划衔接不足

榆林在重大基础设施建设中展现出较强的主动担当(如延榆高铁全额垫付资本金),但跨区域协同发展缺乏系统性制度支撑。当前,周边省份或城市与榆林的协作更多依赖“一事一议”的临时性协商,尚未建立常态化的利益共享、责任共担机