新文科视域下 影视课程教学创新与思政融合的实践路径研究

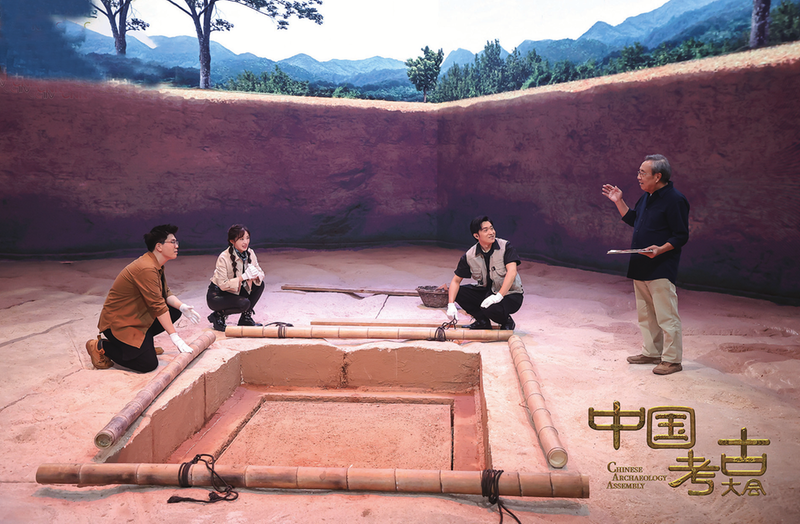

《中国考古大会》使用虚拟预演,让人如同置身于考古现场。

但还没有完全解决“融合不深入、结合不顺畅”的问题,这是其无法实现育人效果全面突破的根本原因。

(一)现状:探索过程的局部突破、经典实践案例

双一流高校如北京电影学院、中国传媒大学、浙江大学和北京大学等高校,借鉴新文科理念先行先试,在课程创新和思政融合方面形成三类典型探索。

技术融合类课程:实现“技术赋能思政”。运用V R、大数据、虚拟仿真等现代信息技术将思想政治教育目标融入进去,用科技打造出思想政治理论课的思政场景,着力培育学生的技术本领和价值认同。如《电影虚拟预演技术》课程,学生们利用电影虚拟预演与制片规划系统再现了《建国大业》中开国大典场景,把开国大典的历史价值体现给观众。

产教融合项目:建立“思政与产业对接”的载体。从校企合作平台中发掘优秀影视项目,并将主旋律电影带入实践课堂,让学生在校企平台的教学实践中,以及真正的产业过程中,学会制作完成一部电影,锻炼自身的专业技术能力及思政素养。例如,中国传媒大学的“主旋律影视创作工坊”组织师生们全程参演央视大型纪录片《中国考古大会》,并奔赴河南殷墟、陕西兵马俑现场取景。电影课上指导学生们仔细琢磨人物访谈、场景选择等细节,并与考古专家深入沟通交流,使同学们能更好地了解优秀的传统文化,并能挖掘自身潜藏的精神力量。

人文类课程:深入实施“思政与人文互融”。通过影视史、影视评论等人文学科类课程探讨影视作品中的思政要素,学生由“艺术欣赏”上升到“价值认同”。例如,《中国影视与文化认同》课程,围绕中国故事的影像表征,通过《小城之春》(传统美学)、《我不是药神》(社会关切)和《流浪地球》(科技自信)等影片进行串联讲解。在解读《流浪地球》的过程中,既可以结合专业知识谈论这部电影是如何做到硬核科幻叙事的,也可以从思政角度结合影片“带着地球去流浪”的桥段表达的主旨,去思考和发现它的意义。

从专业层面上讲,这部电影采用硬核科幻的手法,做到了科学技术细节和技术设想的严谨。因为电影里面对地球离开太阳系有具体的物理上的说明,这就增加了事情的可信度;还有对可能出现的技术困难的展示以及解决方案的交代,如地球巨大推进器如何启动等。

从思想政治的角度讲,是通过“ 带着地球去流浪”来表现全人类团结协作化解共同危机的可能性与必要性。当同舟共济的理念深入每个人心中,在遭遇灾害、面临危机的情境下形成合力。

这一案例呼应了霍尔的“文化认同理论”,影视文本通过科技叙事与集体主义价值观的耦合,构建起观众对“人类命运共同体”的文化认同,印证了新文科“技术+价值”双轮驱动的育人逻辑[5]。