新文科视域下 影视课程教学创新与思政融合的实践路径研究

影视、技术与思政模块。开设《VR红色影像创作》和《影视大数据与思政传播》等课程。在该课程教学时,要求学生了解VR基本原理及应用技术,并能灵活运用VR技术进行创作,进行情景再现,实现多学科融合实践的教学目的。学生作业提交阶段,每部作品都要经历技术合格、历史准确、思想正确的“三审制”体系,方可发布。这一实践印证了具身认知理论( Em bodiedCognition) ,即通过身体代入虚拟场景,学习者的感官体验与思政认知形成联动,强化对历史真实的价值认同,为新文科“技术赋能思政”提供了理论支撑。

电影与人文思维模块。可设立《革命文化与中国电影史》《社会责任与影视道德》等课程。授课时以“左翼电影”和“十七年电影”为主线,分析影片如何展现人文精神与时代精神,学生通过撰写如《探究红色娘子军中的革命女性精神》等类型文章,来揭示作品蕴含的思政意义。

多领域课程创建模块。可以组织专业老师协同上课。如跨学科开设《数字影视与文化安全》课程,邀请专业影视教师讲授影像叙事,邀请计算机教师讲述影视软硬件技术,邀请思政教师讲授安全文化内容,把不同门类的知识与思政教育紧密融合。

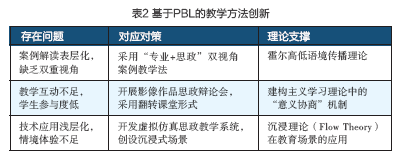

(三)教学方法创新:构建“PBL项目+沉浸式”的双线协同模式

教学要以学生为中心,通过以案说理、情景代入和互动研讨等方式,切实解决思政教育中的形式主义问题,让学生从内心真正认同所学内容,同时加深对知识的理解和把握。

案例教学法:通过“专业+思政”双视角解读。要打破“此案例仅供专业人士使用”的局限及规则,从两个角度挖掘细节、细致讲解,使学生真正理解与感悟“掌握专业技能也是为了更好地传承思政思想”。以《觉醒年代》为例进行具体剖析:

一是专业层面。用长镜头呈现群体的形象,比如李大钊雪中步履坚定的特写镜头,体现他坚定刚毅的一面;运用光影表现革命气氛,影片以暗影表现北洋政府欺压民众,用亮光暗示并表现新文化运动带给人类的光明等。

二是思想政治层面。组建专业教师课程思政化建设小组,深入挖掘课程思政教育与专业课程体系的融合点,开展专题学习研讨活动,系统梳理教学实践中获取的反馈信息,总结已授课程的经验成果,并在后续教学中动态优化实施方案,切实提升课程思政育人实效。例如《影视经典作品鉴赏》课程,该课程注重理论与实践并重,除采用研究性学习、实践性学习及案例教学三种模式外,可依托翻转课堂形式,将融合专业教育与思政元素的开放性议题交由学生主导探究。这一案例印证了影视符号学中“意识形态编码理论”——镜头语言作为符号系统,其光影、构图的选择本质是对革命意识形态的隐性编码,[8]实现专业技艺与价值传递的同构 。

三是实践拓展。具体实施路径包括组织学生分组复现历史场景,通过角色分配与场景搭建还原历史情境。要求学生编制《场景思政说明书》 ,系统解析视频中蕴含的人物塑造(如