新文科视域下 影视课程教学创新与思政融合的实践路径研究

对话展现的思想交锋)与空间叙事(如布局象征的时代氛围)要素,分别从专业技术手段(镜头构图、光影控制)与思想政治内涵(爱国主义情感、革命精神)两个维度进行对应阐释,实现理论阐释与实践操作的有机融合。这一案例印证了霍尔的高低语境传播理论,通过视觉符号的高语境编码实现意识形态的自然传递,使学生在专业技法学习中潜移默化地接受价值引领 [9]。

沉浸式教学法:技术创设思政情境。利用虚拟现实和虚拟仿真等技术手段打造沉浸式的学习环境,能让学生亲身感受思政课里的思想内涵,而不是被动接受空洞的理论说教。

虚拟仿真制片实践。可开发“影视制片虚拟仿真系统”,模拟完成从策划到成片一部完整影片的全过程。使用时可能会遇到各种实际问题,比如拍摄资金不足导致服装无法做到精致,或者很多历史细节因为年代久远难以准确考证。该系统遵循了沉浸理论(Flow Theory)的核心要素,通过挑战-技能平衡设计提升学生的专注度与价值内化效率,显著提升思政目标达成度 。[10]

互动型教学法。以作品创作和思政反思为核心,深化思想认知。在专业课程教学中,采用学生主导、教师协同的模式,确立学生作为教学活动的核心主体。通过学生系统阐述创作成果,引导其他小组展开提问与讨论,结合教师针对性点评,为学生提供精准的学术支持与方向指引。该模式着力营造思辨型课堂氛围,激发学生自主探索与深度钻研课程核心议题及知识内涵的热情。

影像作品思政辩论会。授课环节可以开展影像作品思政辩论会,如《影视评论》课程,授课时组织师生开展作品辩论活动。辩题设置如“商业电影能不能传递正能量”和“青春题材怎样结合家国情感”。学生在辩论前,需要查阅《新文科背景下影视专业课程创新模式研究》等文献资料,辩论中,围绕自己的作品主题,阐述自己的思政观点。这种辩论式教学呼应了建构主义学习理论中的“意义协商”机制,通过多主体对话帮助学生构建稳定的价值认知体系。

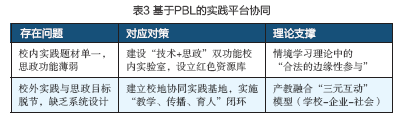

(四)实践平台协同:通过构建“校内+校外”平台,打造思政实践体系,形成课程思政矩阵

通过构建校内外产教融合平台,能让校内平台功能得到提升,同时也能加强和校外思政资源的对接,这样就能让实践育人的效果更好。

校内实践平台:打造“技术+思政”双功能基地。可以在校内建设“红色影视虚拟仿真实验室”,开设“革命历史拍摄”和“主旋律纪录片制作”等课程。授课时,思想政治辅导员指导学生模拟“战地记者”,在战争场景中的实践。负责分镜头拍摄的同学,可以“用孩子的眼光展现战争,呼唤和平”等手法,验证拍摄角度是否符合儿童视角的拍摄要求。这种实践设计遵循情境学习理论中的“合法的边缘性参与”原则,通过模拟真实职业场景促进学生从“旁观者”到“参与者”的身份转变,提升思政实践的代入感[11]。

校外实践平台:构建“校地协同+产教融合”平台。可以选择与电影公司合作建设校外基地。例