新文科视域下 影视课程教学创新与思政融合的实践路径研究

如,北京电影学院与福建古田会议纪念馆一起拍了纪录片《古田会议的故事》。学生们在实践中可以采访老红军,查阅历史资料,在参观遗址中感受“古田会议精神”。纪念馆的工作人员会给学生详细讲解当地的历史背景,完成思想政治教育工作。这部纪录片后来成了纪念馆的宣传资料,整个过程形成了“教学-传播-育人”的闭环。

该模式印证了产教融合“三元互动”模型,通过学校、企业、社会机构的协同,实现思政目标从教学到社会传播的价值延伸[12]。

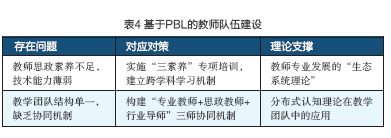

(五)师资队伍建设:“三师协同”机制构建与思政素养提升路径

着力构建“专业教师+思政教师+行业导师”协同育人机制(简称“三师协同”)及专项培训体系。针对教师在专业素养、思想政治理论水平与技术应用能力方面有待提升的问题,重点培养兼具精深专业能力与卓越育人素养的高素质师资队伍。

该机制突破传统师资配置、课程建设与学科建设的固有边界,通过专业化分工与协作,实现教师优势互补及教育资源优化配置。以《影视制片管理》课程为例:专业教师精讲预算编制与成本核算等实务技能;思政教师深度解析课程蕴含的“诚信制作”“社会责任”等思想政治教育元素,引导学生筑牢价值根基;行业导师聚焦真实行业实践案例,强化职业素养培养,最终构建多维协同的育人格局。

协作设计课程会定期组织由专业教师、思政教师和行业导师组成的“三师”研讨会议。比如在《影视创作工坊》的备课会上,专业教师觉得选题应该反映当下的社会热点,思政教师则强调选题要与社会主义核心价值观相契合,行业导师则给出建议,强调选题要有一定的话题性、传播性,同时还要兼顾合理性和可行性。这种协同模式基于分布式认知理论,通过多主体知识共享提升课程设计的科学性与思政融入的精准度 [13]。

专项培训体系:提升“三素养”能力。思政素养提升:联合马克思主义学院开展“影视中的思政元素探讨”“主旋律创作实践方法”等系列课堂,并组织教师到基地“红色学习”,深刻领悟革命文化的精髓;组织专家如高德毅教授、宗爱东教授等做《高等学校课程思政建设指导纲要》解读,及时纠偏,克服认知上的误区[14]。

技术技能培训:联合计算机学院与人工智能学院开设“ VR/AR影像制作”“影像大数据解析”课程,在学习后选派教师赴中影数字、阿里文娱等学习考察“虚拟预演系统” 。

行业经验教育:带领教师直接参与到核心项目的具体操作中去,比如让教师担任剧本老师,对接各个行业的团体单位,让教师去担任“主旋律创作指导专家”;参加项目申报和评审工作,“挂职锻炼”学习更多的先进经验。这一培训体系符合教师专业发展的“生态系统理论”,通过构建多元支持环境促进教师综合素养的可持续提升[15]。

(六)保障评价体系:实施“六维量化”评价体系

通过多元化的评价方式、多主体的参与以及多维度的指标体系,来改变只看重专业技能而忽视思政教育的错误认知,这样可以量化思政教育,教育成效也能得到有效掌控。把“技能、思想、过程、传播、反馈、改进”六维量化评价指标纳入评价体系,设置思政最低权重。