深入挖掘陕西乡土碑刻价值 文化赋能乡村全面振兴

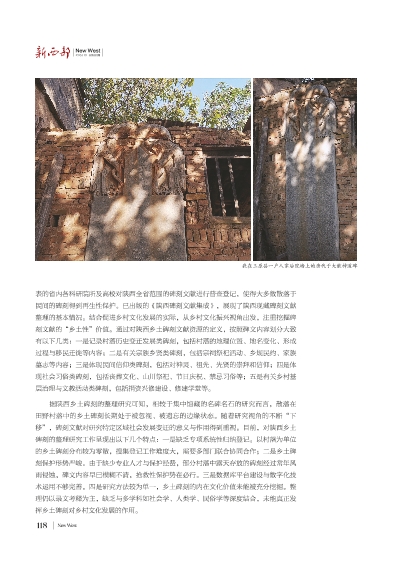

嵌在三原县一户人家后院墙上的唐代于大猷神道碑

表的省内各科研院所及高校对陕西全省范围的碑刻文献进行普查登记,使得大多数散落于民间的碑刻得到再生性保护。已出版的《陕西碑刻文献集成》,展现了陕西现藏碑刻文献整理的基本情况。结合促进乡村文化发展的实际,从乡村文化振兴视角出发,注重挖掘碑刻文献的“乡土性”价值。通过对陕西乡土碑刻文献资源的定义,按照碑文内容划分大致有以下几类:一是记录村落历史变迁发展类碑刻,包括村落的地理位置、地名变化、形成过程与移民迁徙等内容;二是有关宗族乡贤类碑刻,包括宗祠祭祀活动、乡规民约、家族墓志等内容;三是体现民间信仰类碑刻,包括对神灵、祖先、先贤的崇拜和信仰;四是体现社会习俗类碑刻,包括丧葬文化、山川祭祀、节日庆祝、禁忌习俗等;五是有关乡村基层治理与文教活动类碑刻,包括捐资兴修建设、修建学堂等。

据陕西乡土碑刻的整理研究可知,相较于集中馆藏的名碑名石的研究而言,散落在田野村落中的乡土碑刻长期处于被忽视、被遗忘的边缘状态。随着研究视角的不断“下移”,碑刻文献对研究特定区域社会发展变迁的意义与作用得到重视。目前,对陕西乡土碑刻的整理研究工作呈现出以下几个特点:一是缺乏专项系统性归纳登记。以村落为单位的乡土碑刻分布较为零散,搜集登记工作难度大,需要多部门联合协同合作;二是乡土碑刻保护形势严峻。由于缺少专业人才与保护经费,部分村落中露天存放的碑刻经过常年风雨侵蚀,碑文内容早已模糊不清,抢救性保护势在必行。三是数据库平台建设与数字化技术运用不够完善。四是研究方法较为单一,乡土碑刻的内在文化价值未能被充分挖掘。整理仍以录文考释为主,缺乏与多学科如社会学、人类学、民俗学等深度结合,未能真正发挥乡土碑刻对乡村文化发展的作用。