屯堡农业文化遗产的时代价值与激活路径

屯堡文化旅游成为保护传承农业文化遗产的重要手段之一

田翻犁“炕冬”,杀灭稻桩及稻田病菌。玉米收获之后,秸秆与稻草作相同处理,玉米秸秆的桩部挖出曝晒之后,堆积在地里焚烧清除害虫,同时积成灰屑肥。晚清以来油菜种植增加,油菜取籽之后的剩余茎叶也进行类似积肥除虫处理。山环水绕的生态环境提供的丰富生物物种,构成的完整生物链,对田间地头的病虫也起到一定抑制防控作用。三是植物防虫。巧妙利用植物的特殊气味驱虫,如将苦嵩砍下投入粪坑中腐烂,再将粪肥运送到田间地头,苦嵩特有的浓郁气味具有驱虫效果。另有,将腊月里“扫房子”清除的灰尘与灰屑肥搅拌,用于点种辣椒以防虫害。建村以来,史志、口碑资料中都无重大病虫害记录。

农产品加工技术。与黔中安顺地区屯垦戍边的其他村落相比,鲍家屯主要利用水碾进行农产品加工。鲍家屯先后有至少10架水碾,清代已有9架,水碾使用一直持续到1972年全村通电。水碾每年运转八九个月,夏季把麦子磨成面粉做成面条,秋收碾米。

品种保育技术。一是选种留种。水稻选种要选择位于田坝中间,风向光照俱佳的空地,进行单独打谷晾晒,先以“飏扇”初步风筛,再进行水选。玉米选种讲究掐头去尾,从玉米棒最匀称的部位取种,高粱、黄豆亦如此。辣椒、南瓜等先选外形和体积等俱佳者,取其腹内种子风干。种子保存时,与蒜瓣等具有强烈气味的物质同置,防虫驱虫。二是易地换种。上一季在南面地留种,下一季换到北面地种植,俗称“放粪不如换种子”。三是分带轮种。即换地不换种,同一品种轮换在不同地块上种植。

屯堡农业文化遗产的价值

(一)保障基本生计安全

屯堡农业系统在各个历史时期,都保障了居民的基本食物需求,小手工业和商业作为兼业,与农业共同促进了居民的基本生计安全。明清时期,鲍家屯粮食作物种植,除军粮缴纳外,用于满足屯军自给。民国时期,鲍家屯大部分居民依靠粮食种植,能获得食物,但仍需手工业和商业进行必要补充,才能保证生计。1990年以后,鲍家屯作为当地的示范基地,优先推广杂交水稻种植,粮食供给问题彻底得以解决。进入21世纪以来,鲍家屯农业生产提供的主要产品有大米、玉米、小麦等粮食产品,油菜籽等油料产品,以及黄豆、豌豆等豆类产品,还有白菜、青菜、辣椒等蔬菜和调料,苹果、桃子、梨子等水果和茶叶。在自给自足的同时,部分农产品进入当地市场交换。此外,鲍家屯的手艺人依靠纺织和销售腰带,获得的收入也较为可观。

(二)促进乡村产业融合发展

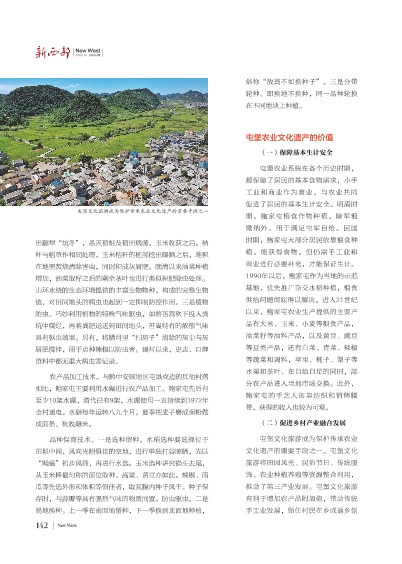

屯堡文化旅游成为保护传承农业文化遗产的重要手段之一。屯堡文化旅游将田园风光、民俗节日、传统服饰、农业种植养殖等资源整合利用,推动了第三产业发展。屯堡文化旅游有利于增加农产品附加值,带动传统手工业发展,留住村民在乡或返乡创